迷わない!介護用おむつの選び方~快適さと安心を両立するポイント~

年齢を重ねると、膀胱や尿道の筋力低下、腸の働きの変化などにより、排尿や排便のコントロールが難しくなることもあります。そのため、排泄の不安から外出や趣味の機会が減少し、生活の自由度が下がってしまうこともあります。

高齢者にとっておむつは単なる衛生用品ではありません。選び方ひとつで、高齢者本人の安心と快適さ、生活の自由度、そして家族や介助者の負担まで大きく変わります。

この記事では、「迷わず選べる」、「快適に過ごせる」をポイントにお伝えします。

この記事の目次

1. まずは、おむつの種類を知ろう!

おむつと言っても、メーカーによってさまざまな種類があり、それぞれに特徴や使い方が異なります。

おむつは大きく分けると、尿を吸収する「内側にあてるパッド」と、パッドを固定し体と密着させて排泄物を受け止める「外側にはくおむつ」の2つに分かれます。

尿量や用途に合わせて、おむつとパッドは組み合わせたり、それぞれを単体で使ったりできます。

1-1. 外側にはくおむつ

①テープ止め紙おむつ

ベッド上で寝ている方に使うことを想定しています。

お腹の位置で左右のテープを貼っておむつを固定できるため、漏れを防ぎやすい特徴があります。その反面、おむつの上げ下げがしづらいため、トイレや収尿器を使用する方には使い勝手が悪くなります。

②パンツ型紙おむつ

ベッドから離れることができ、トイレなどで排泄する方を想定しています。

テープ止め紙おむつに比べると圧迫が少なく、履き心地がよく、普段使っているパンツのように上げ下げがしやすいことが特徴です。

パンツ型の中にもパンツ型専用のパッドを組み合わせて使用することができます。ただ、私の父は「ゴワゴワして気持ちが悪い」と言って、使用していません。本当は使ってくれるとコスト的には助かるのですが、使用する本人の感覚を大切にしています。

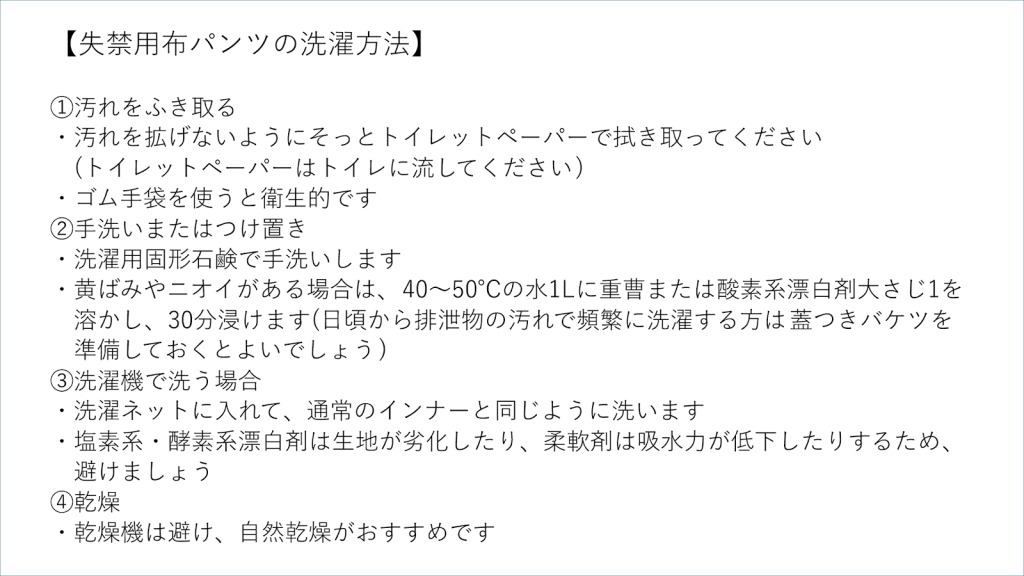

③失禁用布パンツ

吸収力はパンツ式ほどではありませんが、軽い尿漏れや一日中の使用にも十分対応できます。失禁用布パンツは、洗濯をして繰り返し使えるため経済的で環境にもやさしいのが特徴です。防水生地部分が厚いため乾燥に時間がかかる点はありますが、肌にやさしい素材で作られていることが多く、敏感肌の方にも安心して使えます。

1-2. 内側にあてるパッド

①軽失禁用パッド

日常の軽い尿漏れや外出時には、軽失禁用パッドが便利です。薄型で目立たず、消臭機能が付いているものもあります。女性は生理用ナプキンと似た感覚で違和感なく使用される方が多いと思いますが、男性は慣れるまで違和感のある方もいらっしゃいます。また、吸収量が少ないため、尿漏れの量が多い方はパンツ型おむつの方が安心できます。

②尿パッド

外側にはくおむつと組み合わせて使うものです。大きさや形、吸収量、通気性、吸収スピード、消臭効果があるなど、商品によってさまざまな特徴を持つものがあります。

③軟便用パッド

軟便や下痢便は尿パッドではほとんど吸収されず、便も尿も漏れて困られた方がいるかもしれません。その原因は、固形物が尿パッドの表面を詰まらせ、水分を吸収しづらくするためです。軟便用パッドは吸収体の表面が網目状のシートで固形物をせき止め、その下の吸収体で水分を吸収するように作られているため、便・尿もれを防ぐことができます。

2. 選ぶときの基本ポイントを押さえよう

初めて選んだ方から「せっかく買ったのに、サイズが合わずに無駄になった」、「毎晩のように漏れて、夜眠れない」、「何度も交換するからお金がかかる」という話を聞きます。失敗しないおむつ選びのポイントは次の通りです。

2-1. 病院で使用していたおむつの種類を聞いてみる

病院では尿量・排泄パターンを観察して、おむつのサイズや種類を選んで使用することがほとんどです。退院して自宅等で使用する場合は、職員の方に「どんな種類やサイズを使用していたのか」、「交換のタイミングはいつだったのか」を聞いておくとおむつ選びの参考になります。

2-2. 尿量・排泄パターンで選ぶ

おむつ選びの第一のポイントは、尿量や排泄の状態を知ることです。少量の尿漏れから多量の失禁まで吸収量に合わせて、使用するおむつを選びます。できれば1週間、難しければ3日間、使用する方の排泄時間・量(計量できなければ少量~中等量~多量でも可)を記録して、必要な吸収力の目安を確認してみると安心です。「毎回の排泄の量を測るのは面倒くさい」、「忙しくてそんな時間はない」と感じる方も多いでしょう。でも、実はこのひと手間が夜中の漏れや肌トラブルを防ぐ大きなカギになるのです。使う方にあった吸収量を知っておくことで、こうしたトラブルを防ぎ、快適に過ごせるようになります。

2-3. 体型・動きやすさを考える

外側にはくおむつのサイズ選びを間違ってしまうと、漏れやかぶれ・発赤、不快感が起こりやすくなります。

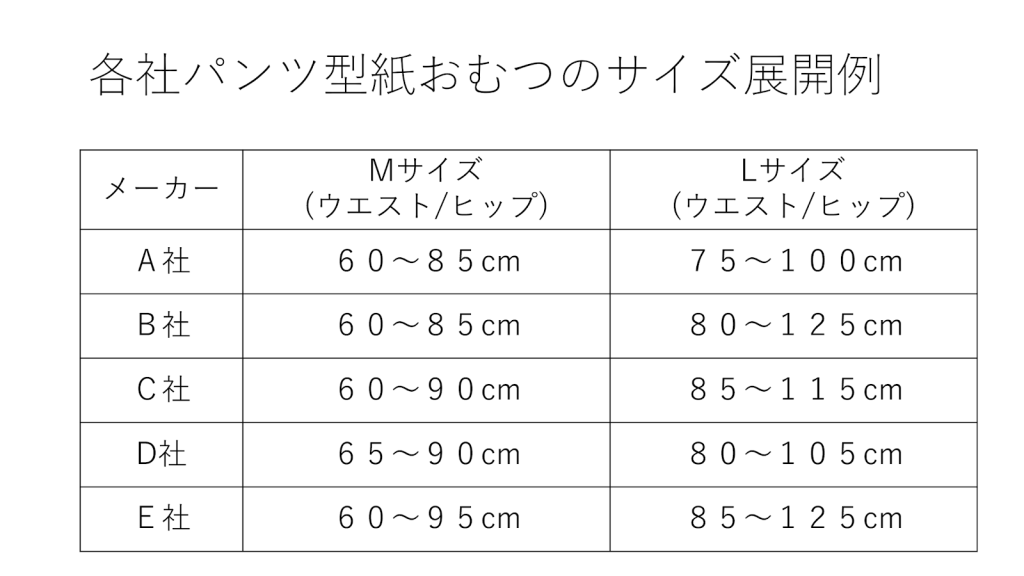

メーカーによって、下の表のようにMサイズといっても表記されているサイズは異なります。

また、普段の洋服サイズは参考にならないことが多いです。パンツ型紙おむつの場合はウエストサイズを、テープ止め紙おむつの場合はヒップサイズを測り、数字を確認した上で体形に合った排泄アウターを選びましょう。

2-4. 試供品を活用する

初めて購入する場合は、本当にこのおむつでよいのかどうか迷ってしまうと思います。そのような時におすすめなのが、試供品を使って実際に試してみることです。実際に使ってみると、肌触りや吸収具合などが想像と違うこともあります。いくつか試してみることで安心につながっていきます。

地域の介護用品店やドラックストアでは店員に「試してから選びたい」と伝えると、一緒に使いやすいタイプやサイズを選んでくれることもあります。サンプルを配布していたり、1枚単位で販売していたりする場合もあるので遠慮せずに聞いてみましょう。

また、介護保険を利用している場合は、担当のケアマネジャーに相談してみてください。メーカーや販売店を通じてサンプルを取り寄せてもらえることもあります。その他、メーカーによっては公式サイトで「お試しサンプル」や「無料モニター」を実施していて、自宅にサンプルを送ってもらえることもあります。

3. 場面別に選ぼう!使うシーンで変わるおむつ

3-1. 日中・夜間での使い分け

日中は動きやすさを、夜間は吸収力を重視して選ぶのが基本です。夜間はおむつを使用する方にとっても、介護される方にとっても安心して眠れるように、漏れ防止の工夫がされたおむつを試してみることもおすすめです。

3-2. 外出時の選び方のコツ

外出時は動きやすさと見た目のバランスが重要です。薄型で装着感の良いタイプや消臭機能がついた製品ですと、使用する方も外出がもっと楽しみになります。外出時間に合わせて交換のタイミングも調整するとよいでしょう。

3-3. 交換のしやすさで介助もラクに

介助者の負担を減らすためには、交換のしやすさもポイントです。立ったままや椅子に座ったまま交換できるタイプ、テープ式で固定が簡単なものなど、交換しやすい工夫がされている製品もあります。

4. まとめ

・高齢者のおむつは、「快適さ」「安心」「介助のしやすさ」のバランスが非常に大切です。そのためには、尿量や排泄パターン、体形、一日の過ごし方を知ることがまず第一歩となります。

・病院職員やケアマネジャー、お店の店員さんの協力を得ながら、適切なおむつを選びましょう。

・おむつの選び方次第で、おむつを使用する方の生活の質が向上するだけでなく、家族や介助する方の負担も軽減されます。

おむつは、単なるの衛生用品ではなく、「その人の毎日を支える大切な味方」です。ぴったりのものを選ぶことで、使う方も介助する方も快適な毎日を過ごしていけます。

次回はおむつのあて方についてお伝えします。

この記事を書いた人

ヤマダ カオリ

〈プロフィール〉

親に勧められ、自分が希望する心理学への道をあきらめ、看護学校に入学し、病院に就職する。周りの同期のように看護が楽しいと感じられず、私のしたいこととは違うと思い続け、「看護師は向いていない」と悩みながら3年間 病院で勤務後、退職する。事務職に転職しようとパソコンや簿記を学ぶが、25歳では事務職への転職は難しく、生活のために看護師に復帰する。

復帰後はマンネリ化した機能別業務に、再度「看護師は向いていない」と感じる日々が続いていた頃、関連病院で病床数増床のため看護師を募集していることを知り、心機一転すれば看護の楽しさがわかるのではと思い、異動を希望し、上京する。上京した病院で、自宅で最期を迎えたいと希望する患者や家族への退院指導の難しさと充実感を知り、新人教育担当として新人看護師が日々成長していく姿に励まされ、5S活動やQCサークル活動を通じて業務改善に手ごたえを感じるなど、看護師を続けたいと思えるようになった。それからは、自分の興味の赴くままに学びを深め、特に認知症に関する知識や技術を身につけ、「その人の行動の意味することは何か、生活歴を通して気づく看護の楽しさ」を伝えたいと思うようになった。

現在は、「看護が楽しい」と感じる仲間を増やしたくて、看護学校で看護教員をしている。

〈経歴〉

看護師経験 32年(内分泌代謝・循環器内科病棟、外科混合病棟、高齢者施設で勤務)

看護教員養成研修 修了

認定看護師教育課程(認知症看護) 修了

医療安全管理者養成研修 修了

認定看護管理者制度 ファーストレベル・セカンドレベル教育課程 修了

〈講座〉

認知症ケアに関する講座 多数

未来をつくるkaigoカフェ 「つづけるカフェ」隔月開催(現在休止中)

ヤマダ様.png)

.png)