花粉症は春だけに起こる病気だと思われがちですが、一年を通して私たちの生活に影響を与える可能性かあります。花粉症はかつて「働き盛りの成人に多い病気」と言われてきましたが、近年は子どもや高齢者の発症が増えています。子どもの場合は成長や学習への影響が懸念され、高齢者では持病や薬の副作用への配慮が必要です。

この記事では、子ども・成人・高齢者の特徴や症状、そして年代ごとの効果的な花粉症対策についてお伝えします。

この記事の目次

1. 年代別の発症状況と特徴

1) 子ども

近年、花粉症の発症年齢は低年齢化しており、保育園や幼稚園児の段階で症状が見られることも珍しくありません。東京都健康安全研究センターが行った2019年の調査では、0〜14歳のスギ花粉症推定有病率が40.3%に達しました。これは成人と同等、あるいはそれ以上の割合です。1998年の同年代の有病率は7〜8%程度から比べると、この20年間で5倍以上に増加しています。また、発症が低年齢であるほど、通年性アレルギー性鼻炎に移行しやすい傾向があります。

そして、子どもの症状の現れ方は、目や鼻のかゆみ、くしゃみだけでなく、機嫌の悪さや集中力の低下、食欲不振など間接的なサインが多く見られます。目をかきむしって腫れたり、鼻がつまってずっと口呼吸をして夜によく眠れなかったりするなどつらい症状があると、毎日の生活はもちろん、遊びや勉強やスポーツにも影響が出ます。また、子どもは鼻を上手にかめず鼻水をすすって副鼻腔炎や中耳炎を併発したりすることもありますので、保護者の方々が早めに対策を考えていただければと思います。

2) 成人

1996年の調査では花粉症の有病率で一番多かったのは30~44歳でしたが、2016年には15~29歳が最多となり、3人に2人くらいは花粉症といわれています。また、春のスギやヒノキ花粉に加えて、夏から秋にかけてブタクサやヨモギ、カナムグラなどの雑草花粉にも反応する「複数季節型花粉症」を持つ人が増えています。ブタクサなどの花粉は粒子が非常に小さいため、鼻や目だけでなく気道に入り込み、咳や喉のかゆみ、時には気管支喘息を誘発することもあります。

成人は仕事や家事、育児など多忙な生活の中で症状を我慢してしまいがちです。その結果、集中力や作業効率の低下、慢性的な睡眠不足を引き起こします。特に夏から秋にかけては、「もう花粉は終わった」と油断しやすく、対策を怠ることで症状が悪化することもあります。

3) 高齢者

高齢者の花粉症には、子どもや成人とは異なる特徴があります。まず、新規発症が意外と多いことです。今まで「高齢になると花粉症は軽くなる」と言われていましたが、60歳以上で初めて症状が出る人は約3割に上ります。また、鼻水やくしゃみといった典型的な症状よりも、全身の倦怠感や頭痛、めまい、食欲不振といった症状が出やすい傾向があります。そのため、風邪や持病の悪化と誤解されやすく、受診や治療が遅れる原因にもなります。

さらに、高齢者は薬の副作用リスクが高くなります。例えば、抗ヒスタミン薬による眠気やふらつきは転倒に、抗コリン作用による排尿障害や便秘、緑内障の悪化につながる可能性があります。また、高血圧や心疾患などの持病薬との飲み合わせにも注意が必要です。

その他、花粉症予防のためマスク着用による呼吸のしづらさから、ウォーキングや散歩などの運動習慣をやめてしまったと聞いたことがあります。そうすると外出機会が少なくなり、筋力低下や社会的孤立につながる二次的な健康リスクも見逃せません。

2. 年代に応じた花粉症対策

1) 子ども

まずは環境を整えることが基本です。マスクやゴーグルは子どもの顔のサイズに合ったものを選び、服は花粉が付きにくいポリエステルなどの素材を選びましょう。帰宅時には玄関先で衣服や髪に付着した花粉を払い落とす習慣をつけると、室内への持ち込みを防げます。

また生活習慣面では、手洗いやうがい、洗顔をこまめに行い、十分な睡眠を確保することが大切です。免疫力を保つため、小学生で9〜10時間、中高生で8時間程度の睡眠を心がけましょう。

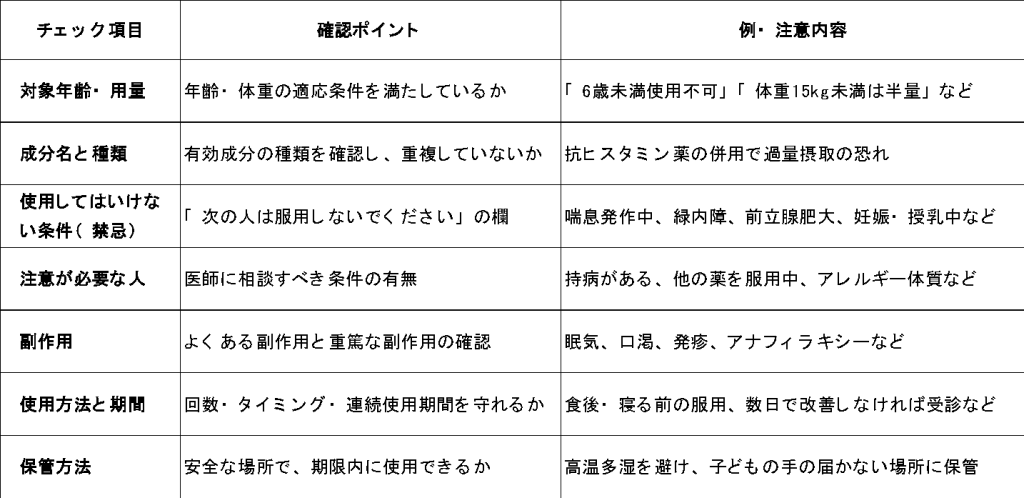

薬を選ぶ際は、年齢や体重による制限、副作用の出やすさ、薬の飲みやすさなど成人よりも配慮が必要です。市販薬を使用する場合、下の表を参考に注意書きを必ず確認し、疑問点は薬剤師や医師に相談してください。てんかんや熱性けいれんを何度か起こしたことのある子どもは、薬によってはけいれんを誘発する恐れがあるため、病院を受診し医師に相談することをおすすめします。また、小さな子どもの場合は、シロップや粉、口の中でとけるOD錠(口腔内崩壊錠)が飲ませやすいでしょう。

2) 成人

日常生活と仕事の両立を意識しながら、症状をできるだけ軽減する工夫が必要です。外出時はマスクや眼鏡で花粉の侵入を防ぎ、帰宅後は衣服をすぐに着替えて洗濯し、シャワーで花粉を洗い流します。また、洗顔やうがいを行うことで、目や喉に付着した花粉も除去できます。

室内では空気清浄機を活用し、エアコンのフィルターをこまめに掃除して、花粉やハウスダストの再飛散を防ぎます。仕事中や外出先でも点鼻薬や点眼薬を携帯し、症状が強くなる前に早めの対処を行い、快適さを保ちましょう。

薬を使用する場合は、眠気の少ない抗ヒスタミン薬や、症状に合わせた点鼻薬や点眼薬を組み合わせると、生活への影響を最小限に抑えられます。また、症状が毎年同じ時期に出る場合は、飛散開始前から予防的に薬を服用する「初期療法」が効果的です。

3) 高齢者

花粉の飛散量が少ない時間帯を選んで外出し、帰宅後は衣服の花粉を落として室内への侵入を防ぎます。室内では空気清浄機を活用し、窓を開ける時間を短くしましょう。窓を開ける時は全開にするのではなく10cm程度開けてレースのカーテンを通すと花粉の流入が4分の1程度に減らすことができるといわれています。

また、外出を控える場合でも、室内でできるストレッチや軽い筋トレを行い、体力低下を防ぎましょう。

薬を選ぶ時は持病薬との飲み合わせが安全か、必ず医師や薬剤師に確認してください。症状が長引く場合は、副鼻腔炎や下気道感染などの合併症が起きている可能性があるため、早めに受診しましょう。

3. 病院に相談するタイミング

子どもや高齢者では、症状が軽くても生活への影響が大きくなることがあります。市販薬を使っても改善が見られない時や学業や日常生活に支障が出ている時は、症状が長引く前に早めに受診しましょう。特に高齢者や持病のある人は、症状の陰に別の病気が隠れていることもあります。自己判断せず医師に相談してください。

4. まとめ

・花粉症は年齢を問わず生活の質を低下させますが、子どもと高齢者ではその影響の現れ方や対応の仕方が成人とは異なります。

・子どもには成長や学習を守るための工夫を、高齢者には安全で持病に配慮した対策を講じることが大切です。

この記事を書いた人

ヤマダ カオリ

〈プロフィール〉

親に勧められ、自分が希望する心理学への道をあきらめ、看護学校に入学し、病院に就職する。周りの同期のように看護が楽しいと感じられず、私のしたいこととは違うと思い続け、「看護師は向いていない」と悩みながら3年間 病院で勤務後、退職する。事務職に転職しようとパソコンや簿記を学ぶが、25歳では事務職への転職は難しく、生活のために看護師に復帰する。

復帰後はマンネリ化した機能別業務に、再度「看護師は向いていない」と感じる日々が続いていた頃、関連病院で病床数増床のため看護師を募集していることを知り、心機一転すれば看護の楽しさがわかるのではと思い、異動を希望し、上京する。上京した病院で、自宅で最期を迎えたいと希望する患者や家族への退院指導の難しさと充実感を知り、新人教育担当として新人看護師が日々成長していく姿に励まされ、5S活動やQCサークル活動を通じて業務改善に手ごたえを感じるなど、看護師を続けたいと思えるようになった。それからは、自分の興味の赴くままに学びを深め、特に認知症に関する知識や技術を身につけ、「その人の行動の意味することは何か、生活歴を通して気づく看護の楽しさ」を伝えたいと思うようになった。

現在は、「看護が楽しい」と感じる仲間を増やしたくて、看護学校で看護教員をしている。

〈経歴〉

看護師経験 32年(内分泌代謝・循環器内科病棟、外科混合病棟、高齢者施設で勤務)

看護教員養成研修 修了

認定看護師教育課程(認知症看護) 修了

医療安全管理者養成研修 修了

認定看護管理者制度 ファーストレベル・セカンドレベル教育課程 修了

〈講座〉

認知症ケアに関する講座 多数

未来をつくるkaigoカフェ 「つづけるカフェ」隔月開催(現在休止中)

ヤマダ様.png)

.png)