私は東京23区内に約5年間住み、数年前に岐阜県の山と川と田んぼが見渡せる地域に移住しました。東京都内でも岐阜県内でも看護師として勤務し、違いを感じる場面がありました。今回は東京23区と岐阜県の医療の特徴についてまとめてみました。

ご自身の地域と比較しながら読んでいただければ嬉しいです。

この記事の目次

1. 都心の医療の特徴

都心とは、都市の中心となる場所を指します。

明確な定義はありませんが、今回は東京23区とします。

(1) 東京23区の特徴

東京都は皆様のご存知の通り、日本の首都です。

経済や政治の中心となる東京23区は、他県にはない特徴がたくさんあります。

医療面にフォーカスしてみると、

①人口密度が高く、全国1位

②高度な医療を提供できる医療機関が集まっている

③医療分野で活躍する人材を育成するための施設が集まっている

④医療機関の数が多い

⑤鉄道やバスなどの公共交通機関が発達している

⑥高齢者が増加している

⑦独居や高齢者単独世帯が多い

の7点の特徴が挙げられます。

(2) 東京都が抱える医療問題

東京都は日本の最先端が集まる場所であり、医療は充足していて医療需要を満たしているという印象があります。

しかし、調べてみると実際にはそうではない一面があるようです。

東京都が抱える代表的な問題は2つあります。

①物価高騰による医療機関の経営圧迫

東京23区は民間病院が約9割を占めています。

民間病院が東京23区の医療を支えていると言っても過言ではありません。

残念ながら、その民間病院の多くは赤字で経営圧迫しているのが現状です。

全国一律の診療報酬のため、医療機関の判断では価格の上乗せができません。

物価高騰に見合った診療報酬ではないことが、経営圧迫している大きな原因となっています。

建て替えや整備・移転などの経費が確保できず、病床数を少なくしたり、閉院に至ってしまったりする医療機関もあります。

東京都も他県と同じく高齢化が進んでいます。

医療需要が高まっているものの、医療機関の数は十分増えていません。

そのため、1つの医療機関が請け負う医療負担が増え、需要と供給のバランスが崩れつつあります。

このままでは、いずれは医療の破綻が起こり得ると言われています。

②医療機関同士の連携が不足

東京23区は数多くの医療機関があり、密集しています。

今ではかなり見直されていますが、過去には医療機関同士が患者獲得のために競争するような場面もあり、連携が不足している現状があったようです。

この問題を解決するために、それぞれの医療機関の得意分野を生かし、患者さんを分担して診ていこうとしています。

そうすることで、よりスムーズで良質な医療を提供することができ、病床稼働率の向上も見込めます。

また、先述した通り、厳しい経営を強いられている医療機関もあります。

地域を支えるため、医療機関同士が協力し合い、共生を目指しています。

今後の課題としては、医療機関同士だけではなく、医療の枠を超えた連携体制を構築していくことが挙げられます。

患者さんが住み慣れた場所で療養生活送るためには、在宅医療や訪問看護、各種介護サービスなどが必要です。

医療関係者だけではなく、行政、地域の関係機関、地域住民がつながっていくことが不可欠です。

2.田舎の医療の特徴

田舎とは、都会から離れた、自然に囲まれた地域を指します。

岐阜県は、非常に栄えた都会と言える地域もある一方、自然に囲まれた田舎と言われる地域があります。

誤解を招く可能性があるかもしれませんが、今回は田舎を代表して岐阜県の医療についてまとめました。

(1) 岐阜県の特徴

岐阜県は日本のほぼ中央に位置し、周囲を愛知県など7つの県に囲まれた内陸県です。

面積は全国7位で広く、岐阜、西濃、中濃、東濃、飛騨、美濃の5つの地域に分けられています。

地方都市の役割や各地の自然環境や伝統を生かした産業が発展しており、岐阜県はさまざまな表情を持っています。

岐阜県の特徴は6点あります。

①人口密度は全国30位と全国平均より低め

②交通手段は車に大きく依存している

③長期にわたる人口減少・少子高齢化

④全国平均より少ない病院数・病床数・医師数

⑤医療を隣接した愛知県に依存している

⑥単独世帯が少ない

(2) 岐阜県が抱える医療問題

参考: 日本医師会 総合政策研究機構 岐阜県

①医療機関分布に偏りがある

岐阜県の医療機関は、交通アクセスが栄えている地域に集中しています。

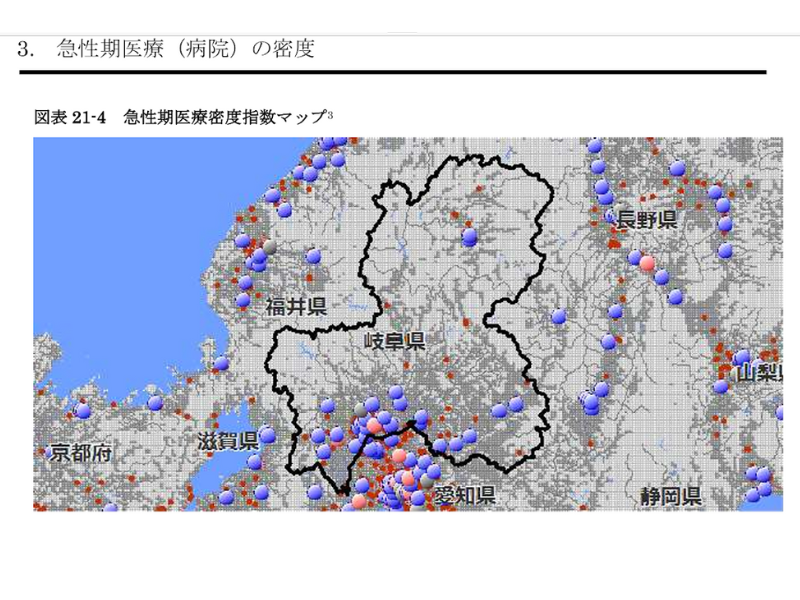

24時間体制で患者を受け入れる急性期病院は、上記の図の通り岐阜県南部に集中しています。

また、岐阜県の特定機能病院は岐阜大学医学部附属病院の1病院しかありません。

特定機能病院とは、厚生労働大臣が承認している高度な医療を提供する医療機関を指します。

医療技術の開発・研究、医療従事者の研修・教育機能を併せ持つことも特徴です。

そのため、高度な治療が必要な難病や重症疾患の患者は、隣接した愛知県の医療機関に通院することも少なくありません。

リハビリや療養支援を行う地域包括ケア病床が少ないこともあり、自治体で対策を練られています。

現在では、補助金を活用し病床機能を転換したり、複数の医療機関を統合したりと様々な取り組みが行われています。

②慢性的な高齢化と人手不足

岐阜県の人口は2000年にピークとなり、徐々に減少しています。

0-14歳はこの15年で約4分の3になっており、大きく減少しています。

また、現役世代である15~64歳も減少していますが、65歳以上の世代は大きく増加しています。

医師数も看護師数も全国平均を大きく下回っています。

医療を必要とする高齢者が増え、現役世代や子供たちが減っています。

地方移住支援、介護人材育成のための補助金や認定制度、デジタル化の促進など多岐に渡る対策を岐阜県が実施しています。

3.まとめ

今回のコラムでは、

✓都心と田舎の医療の特徴

✓それぞれが抱える医療問題

についてまとめました。

タイトルにある「都心から田舎に移住して感じる医療格差」について、都心より田舎の方が医療は充実していると私は思います。

私が住んでいる地域は、車さえあればどこにいくのも不便はありません。

また、同じ地域であれば医療機関同士の連携もされており、入院から退院まで非常にスムーズな場合もあります。

ただ、最新な医療や複雑な治療・検査のためには、都心にある医療機関を受診する必要はあると感じました。

今回で医療格差シリーズは、これで一旦完結となります。

多くの方が医療格差を感じることなく、医療を受けられることを祈っています。

ここまでお付き合いくださり、誠にありがとうございました。

<参考資料>

・東京都地域医療構想の推進について

・東京都の病院 その危機的現状

・岐阜県ホームページ 本県の地域特性

・令和6年度第2回(第3回)岐阜県圏域地域医療構想等調整会議の開催について

この記事を書いた人

冨永美紀

母親の入院で関わった看護師に心を打たれ、看護師資格を取得。

看護師の現場で、臨場の場に立ち会うことで『生死』について興味が沸く。

恩師の紹介でお寺とのご縁が結ばれ、2020年から密教塾生となり修行の世界へ。

現在は仕事と修行を両立するため岐阜県へ移住し、夫と犬2匹と自然豊かな場所で暮らす。

<経歴>

看護師歴10年

・腎臓内科、糖尿病内科、内分泌科病棟

・救急救命センター

・自由診療のクリニック

・コールセンター

・訪問看護ステーション

・家事代行業

ヤマダ様.png)

.png)