前回の記事

看護師が解説!認知症になる前におきること 軽度認知症①認知症MCIって何?

認知症とはどこからやってくるのでしょう。どんなふうに始まるのでしょう。 アルツハイマー病や脳血管障害が認知症の原因となることは、一般に知られてきました。 この…

認知症の初期に、新しいことが覚えられない、言葉が出にくくなるといった症状があるのをご存じの方は多いのではないでしょうか。

しかし物忘れや言葉がでにくいことは、普段の生活の中でも感じることがあります。

この記事では認知症としての記憶障害、言語障害の特徴とその仕組みをご紹介します。このようなことを知っておくと、早期の受診やリハビリにつながり、普段の生活での支障を少なくすることができます。

この記事の目次

1.記憶とは

そもそも記憶とは一体何でしょうか。

日本高次脳機能障害学会発行、藤井俊勝著「記憶とその障害」によると、「記憶とは自己の経験が保持され、その経験が後になって意識や行為のなかに想起・再現される現象」と表現されています。

臨床心理学や神経学などで言葉は多少異なりますが、意味合いはほぼ同じで、保持時間や、内容により分類されています。

記憶の種類

1.保持時間による分類

| 即時記憶(神経学) | 出来事の後すぐに思い出せる |

| 短期記憶(心理学) | 保持時間が1分程度以内 |

| 近時記憶(神経学) | 出来事の後、数分~数日後でも思い出せる |

| 遠隔記憶(神経学) | 近時記憶より長い時間の後でも思い出せる |

| 長期記憶(心理学) | 短期記憶より保持時間が長い |

短期記憶と近時記憶、遠隔記憶と長期記憶はほぼ同じ意味になります。

認知症診断で主に判定されるのは、近時記憶と短期記憶になります。

2.記憶の過程(心理学)

記憶には4つの過程があります。

記銘→保持→想起→忘却です。

| 記銘(符号化) | 情報を覚えること、人間の脳が取り込めるように情報を整える |

| 保持(貯蔵) | 記憶を保存しておく |

| 想起 | 思い出すこと。想起の仕方には再生、再認、再構成などいくつかの形式がある |

| 忘却 | 人間の記憶容量には限界がある。忘却できないと新しいことを記憶できなくなる。 |

3.記憶の種類

記憶はその内容によりいくつかの種類に分類されます。

<記憶の種類>

陳述記憶

(文章に書いたりイメージできる記憶) | エピソード記憶 | その出来事を経験した時の状況(周囲の環境)時間、空間的な状況とともに記憶されている。

| 例:家族で温泉旅行に行った、楽しかった。試験勉強で辛かった等 |

| 意味記憶 | 知識に相当。言語とその意味。

対象の意味やその関係、社会的約束など。世の中の組織化された記憶のこと。 | 例:掛け算の九九、信号機の色の意味等。 |

| 非陳述記憶 | 手続き記憶 | 記述したりイメージしたりすることが困難な記憶。習得した技能、運動、感覚など。条件反射などが含まれる。 | 例:自転車の乗り方、泳ぎ方、歩き方。 |

他にも作業記憶(ワーキングメモリ)や展望的記憶などがありますが、ここでは省略します。

軽度認知症で最初に影響を受けるのは短期記憶とエピソード記憶と言われています。

4.記憶のメカニズム

人は様々な情報を感覚器で受け取ります。

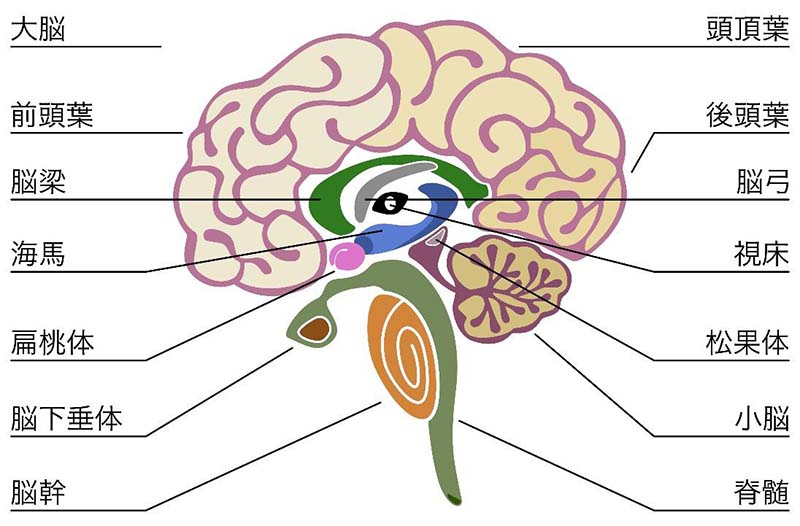

目・耳・鼻・皮膚などから様々な情報を受け取り、無数の微弱な電気信号となって神経細胞を伝わり、一旦海馬に届けられます。海馬はタツノオトシゴに似た形状で脳の一部です。

記憶の初期段階では、海馬から大脳皮質に分散して記憶されますが(記銘)、時間が立つと徐々に海馬を経由せず大脳領域でのみ保存されるようになっていきます。短期記憶は海馬の影響を強く受けるので、事故などで海馬の機能が損なわれると、新しい記憶を形成できなくなります。しかし、海馬に頼らない長期記憶などの大脳皮質に存在する記憶は影響を受けず、思い出す事ができます

2.言葉を発する仕組み

話をしようとすると、脳の中で何が起きるのでしょうか。

言葉を発する意思は情報として、大脳の連合野という部分から発生します。連合野は大変高度な働きをする部分で、思考や判断を司ります。話そうとする情報はウェルニッケ中枢に伝わります。ウェルニッケ中枢では、話したい文章の構成を行います。

情報は次にブローカ中枢に伝わります。ブローカ中枢では話すために必要な運動が、発生器に伝えられます。すると、喉や舌などの筋肉へ指令が伝わり、話すことができるのです。

3.認知症の症状としての言語障害

1)脳血管障害による言語障害

脳血管障害の言語障害は突然出現します。

脳血管と脳の部位がはっきりしているので、出現する症状も把握できることが多いです。

代表的なものは、ブローカ失語、ウェルニッケ失語です。ブローカ失語では、文章は理解できますが、発語がうまくできません。ウェルニッケ失語は言葉を話すことはできますが、内容を理解することが難しいのが特徴です。

2)脳神経の変性(アルツハイマー病等の脳が委縮する病気)による言語障害

アルツハイマー病の言語障害は徐々に出現します。

症状は必ずしも脳の萎縮と対応している訳ではありません

脳の萎縮は、決まった部分が均一に萎縮する訳ではありません。萎縮している部分でも機能が残っていることもあり、一見問題無い部分でも機能が障害されている場合があります。

また、神経ネットワークで脳の機能を補いあっている場合もあるので、萎縮部位と症状が対応していないこともあります。そのため、アルツハイマー病による失語症は、脳血管障害に比べ、個人差があります。

アルツハイマー病の初期では海馬や海馬周辺の辺縁系と呼ばれる組織が委縮します。

前述のように、海馬は新しく聞いた情報を一時的に記憶しておく場所です。海馬の周辺は言語や学習に大きく関係しています。そのため、近時記憶の保存が難しくなり(最近の出来事が覚えられない)、健忘失語(言葉がでにくい)につながっています。

<周囲の人間が気づきやすい初期症状>

- 取り繕い反応(会話の不自然さを取り繕う様子)

- 振り返り兆候(周囲に確認をとりながら会話する様子)

- 言葉の意味を理解できないことによる会話の困難さがある

- 同じ内容を初めてかのように繰り返すことがある

- あれ、それといった代名詞を多く使用する、言葉が出るのに時間がかかる

短時間の会話はできていても、長時間会話を続けると辻褄が合わないことが多いようです。

「自分が何かおかしいかもしれない」といった漠然とした不安感と、「恥をかきたくない」といった心理が働き、取り繕い反応を誘発していく場合があります。

認知症の進行により、脳の萎縮が大脳新皮質(だいのうしんひしつ)へ広がり、言語障害は超皮質性感覚失語(ちょうひしつせいかんかくしつご)へ移行していきます。

超皮質性感覚失語とは、聞いた言葉を復唱することはできますが、自発的に話す事が難しく、言い間違いが多いのが特徴です。他の判断力の低下、注意力の低下などといった症状とともに、言語障害も進行し発語自体が減少していきます。

残念ながら根本的な治療方法は見つかっていないため、早期の発見と進行を遅らせる治療とリハビリを行うことになります。

4.言葉のリハビリ

言語障害がみられたら、どのように対応していけばよいのでしょうか。

言語障害は時間経過により症状が悪化します。早期に介入することで、症状が改善するケースもあります。一度失われた機能を取り戻すのは困難ですが、完全に失われる前に対策をとることで、軽度認知症から認知症への移行を防ぐことができます。

失語症によるリハビリは主に、言語聴覚士によって行われます。症状に応じて、絵やカード、パソコンやタブレットなど様々なツールを活用しておこなわれます。現在脳科学の研究が進み、新しいリハビリ方法も生み出されているので、かかりつけ医や、地域包括支援センターへ相談すると良いでしょう。

5.まとめ

記憶障害と言語障害は軽度認知症を見つける手がかりですが、物忘れとの区別が難しいです。

症状が進むと生活への支障が大きくなり、リハビリしてもなかなか回復が難しくなります。しかし、初期段階で受診、リハビリをすることにより、進行を遅らせることができます。この記事が早期発見の一助になれば幸いです。

「アルツハイマー型認知症の言語症状の多様性」松田実

「記憶とその障害」藤井俊勝

「記憶形成とアップデートのメカニズム」喜田聡

次の記事

看護師が解説!軽度認知症③頭が働かないのは認知症?

誰でもあたまが働かない時があります。認知症になると、頭が働かなくなると言われています。しかし認知症の頭が働かない時、それ以外の頭が働かない場合は何が違うので…

あわせて読みたい

生命保険の受取人と認知症対策

相続における生命保険のメリットについて前回お伝えしました。今回は、生命保険金の受取人になれる人の範囲と、契約者や受取人が認知症になることを想定した対策につい…

この記事を書いた人

内田好音

<プロフィール>

介護福祉士5年、看護師9年。

整形外科急性期、回復期病棟、療養病棟を経験。

認知症高齢者や障害児者のケアを通じ、生活に根差したケアの大切さを知る。

自分も癌になった経験から心と体両方のケアを行いたいと思っている。

現在は認知症ケアと障害児の生活援助についての活動を行っている。

ヤマダ様.png)

.png)