前回のコラムで、日本の医療は世界的に高く評価されているということをお伝えしました。ところが、日本に医療格差がないという訳ではありません。

日本の都市部と地方では生活環境や交通事情、住んでいる年齢層も違います。この違いが原因で、医療格差が起こっています。

住む場所で起こる医療格差とはどのようなもので、日本にはどのような解決策があるのでしょうか?興味深い資料がありましたので、一緒に見ていきたいと思います。

この記事の目次

1. 住む場所で起こる医療格差

住む場所で起こる医療格差について考えたとき、どういう状況が思い浮かびますか?都心部の方が医療サービスを受けやすいのでは、と直感的に思った方は少なくないと思います。確かに交通手段の面からみると、都心部の方が医療機関へのアクセスはしやすいと思います。

しかし、交通手段以外にも、住む場所で起こる医療格差があるのです。医師数、病床数、診療科それぞれの偏りから起こる医療格差について、資料から読み解いていきましょう。

(1) 医師数の偏り

日本は高齢化社会に向けて、医療従事者の確保に力を入れています。特に医師が不足しているとよく聞きます。しかし、医師免許を取得している医学生は年々増加しています。

何故、医師が不足していると感じられているのでしょうか?その理由は、医師の数に偏りがあるからです。下記の資料をご覧ください。

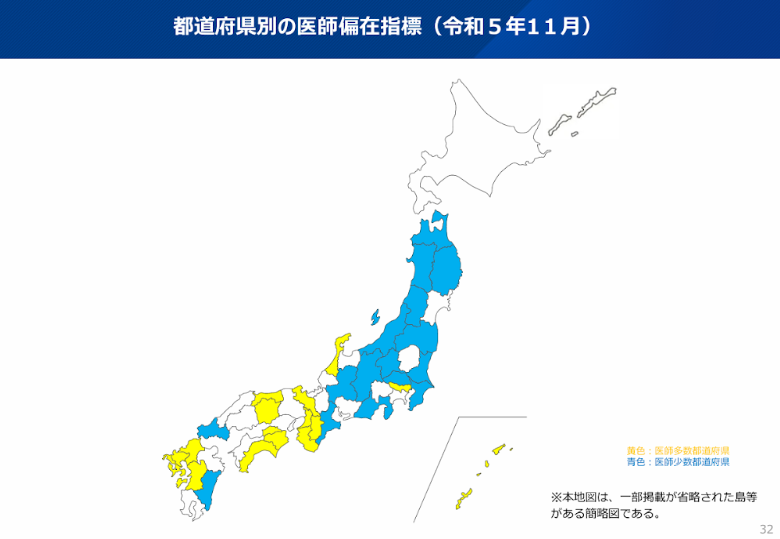

参照:https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001198911.pdf P32

黄色は医師が多く、青色の医師が少ない都道府県です。

東京を除く関東地方、東北、東海地方は医師が不足していることがわかります。医師の数に偏りがあるのは、様々な原因があります。

代表的な原因は、医師自身が都心部での勤務を望む人が多い傾向にあるということです。医師数が少ない都道府県は、多い都道府県よりも地域の医療ニーズを満たすのが難しいと言えます。

医師数の偏りがあるということは、医療格差があるということになります。

(2)病床数の偏り

病床数とは、医療機関に設置されているベッドの数を指します。

医療機関の規模を示す指標の一つです。都道府県別の病床数は、その地域にどのくらい入院することができるか、ということがわかります。

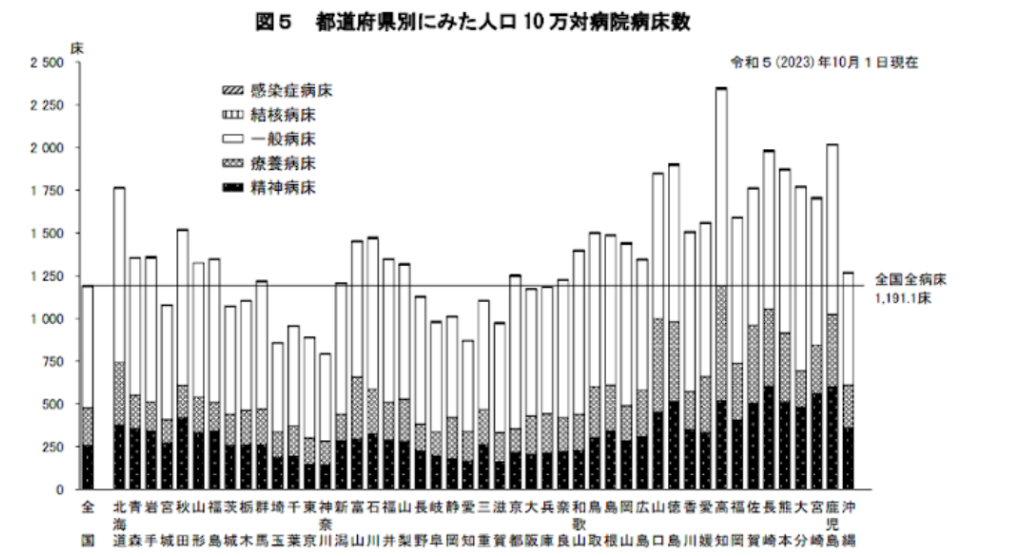

今回見ていただく資料は、都道府県別にみた人口10万対病院病床数です。

参照:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/23/dl/02sisetu05.pdf P9

人口10万人に対して約1191床というのが全国平均です。医師数と同じく関西より西側の都道府県は、全国平均よりも病床数が多いことがわかります。

医師も病床数も多い地域は、地域の医療ニーズを満たしやすい地域であるとも言えます。

しかし、医師少数都道府県とされているのに、病床数が全国平均よりも多い地域もあります。これはあくまでも予想ですが、医師一人に対しての業務量が多い可能性があります。

逆に医師多数都道府県でも、特に東京・大阪・愛知などの都市部は全国平均を下回る結果となっています。入院施設のない診療所・クリニックが多いからとも考えられます。

(3) 診療科の偏在

ほとんどの医療機関では、専門分野に分けて診療を行っています。

これを診療科といい、一般的なものだと内科、外科、小児科、皮膚科、産婦人科など19種類あります。この診療科によっても、医師の数に偏りがあります。

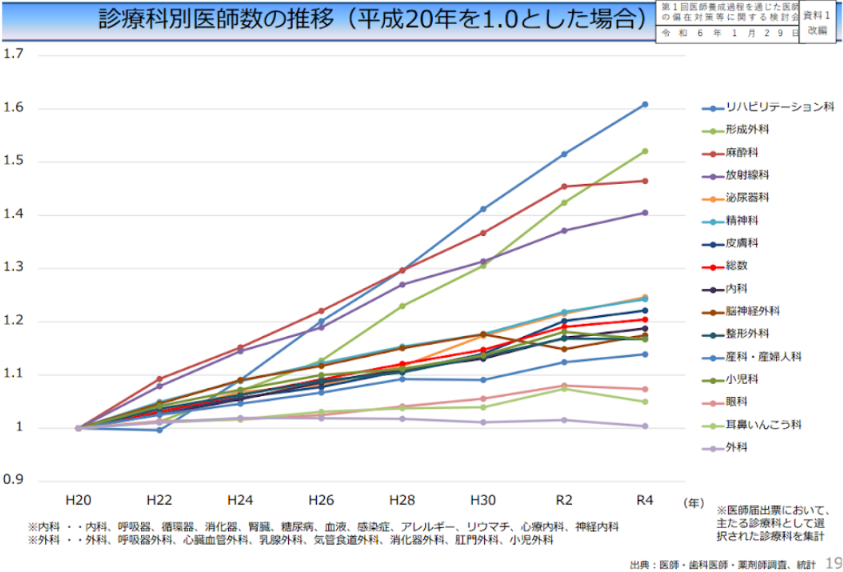

参照:https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001250705.pdf P19

上記のグラフは、診療科別医師数の平成20年度から令和4年にかけての推移が示されています。ほとんどの診療科では右肩上がりで医師が増えており、一見よい傾向だと思ってしまいます。

しかしながら、外科は他の診療科と違ってほぼ横ばいです。他にも専門性の高い産婦人科や小児科も、微増していますが増加率は少ないです。

これらの科は特に拘束時間が長く、責任の重い業務が多いため、非常に厳しい労働環境です。そのため、診療科の偏りが大きい原因は、医師の働く環境や処遇の違いが大きいと言われています。

医師の数が少ない地域だと、特定の診療科がないということも起こり得ます。診療科の偏りも、医療格差の一因となる可能性があります。

2. 医療格差解消に向けた解決策

医師数、病床数、診療科の偏りによる医療格差は、国や地域で解決していく必要があります。現在行っている取り組みや、これからの展望についてまとめました。

(1) 医師の確保と育成

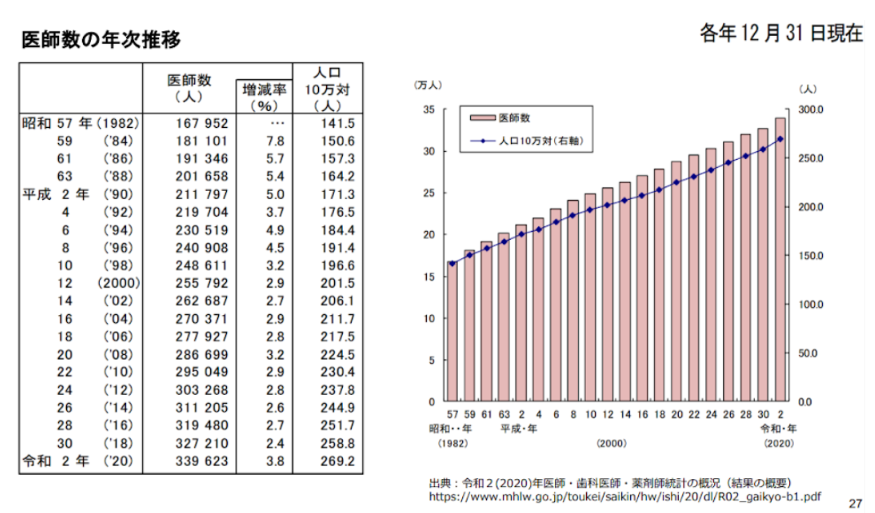

医療格差をなくすためには、医師の確保が必要不可欠です。厚生労働省を始めとした公的な組織の働きかけによって、医師の数は年々増えています。

例えば、医学部の定員の増加、奨学金制度の見直しなどが行われていました。

参照:https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001198911.pdf P27

医師の数は増やすことができていますが、現在は医師数の偏りを解消するための取り組みも行っています。例えば、各医学部の定員を調整したり、研修医のカリキュラムを工夫したりするなどの案が出ています。

また後述しますが、医師の働き方についても対策されており、より働きやすい環境を提供するような試みも行われています。

(2) 地域医療連携の強化

地域内の医療機関がそれぞれの機能や役割を分担し、患者が適切に医療を受けられるようにするための仕組みが「地域医療連携」です。

医療機関の数は限られているため、高度な医療設備や専門性を有する病院と地域に根付いた診療所などが役割を分担します。お互いに密な連携ができると、医療ニーズを満たしながらも、より多くの方に医療を届けることができるようになります。

そうした背景があり、2008年ごろから地域医療連携が推進されるようになりました。

医療機関同士協力することで、患者の治療情報が共有され、一貫した治療が可能となりました。

また、限られた医療資源を効率的に活用できるようになり、地域医療連携の必要性をますます感じられています。

(3) 医師の働き方改革

病院で働いている時、「あれ、この先生、いつ休んでいるんだ?」と感じるほど長時間働いている医師がいました。

医師と共に仕事したことがある方、このように感じられたことはありませんか?

2019年の厚生労働省の調査では、医療機関で働く医師の約40%が月80時間以上の残業を行っていることが明らかになりました。確かに医療の現場には、医師にしかできない業務があり、医師に業務が集中しているという実態があります。

また、医師業務は患者の命を救うために、高度な技術や重い責任があります。様々な医療ニーズに答えるために、長時間労働するしかなかった状況も想像にたやすいです。日本の医療は、医師の長時間労働によって支えられてきたと言っても過言ではありません。

しかし、医師も一人の人間であり、医師の犠牲で成り立つ医療はいつか限界を迎えてしまいます。

そのため、2024年から医師の働き方改革が開始となり、まずは医師の残業時間に上限が設けられました。

医師の働き方改革は始まったばかりで、その後の影響は調査中です。この改革を機に医師の労働環境が整えられることで、医師数や診療科の偏りが解消されることが期待されます。

3.まとめ

今回のコラムでは、

✓住む場所で起こる医療格差

✓その解決策

についてまとめました。

厚生労働省が統計結果を公開しており、ほんの一部を抜粋いたしました。あなたが住んでいる都道府県はいかがでしたか?

住んでいる地域によって医療格差への取り組みが違いますので、ご自身でお調べいただくと面白いかもしれません。

次回は、ニュースからみる医療格差についてまとめたいと考えています。

引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。

<参考資料>

・SOMPO 行政担当者が知っておくべき医療格差解消に向けた5つの解決策

・イリモトメディカル 医師偏在はなぜ起こる?問題点や対策について解説

・Henry 医師偏在の問題とは?地域偏在と診療科偏在、対策4点について解説!

・「医師の働き方改革」.jp

この記事を書いた人

冨永美紀

母親の入院で関わった看護師に心を打たれ、看護師資格を取得。

看護師の現場で、臨場の場に立ち会うことで『生死』について興味が沸く。

恩師の紹介でお寺とのご縁が結ばれ、2020年から密教塾生となり修行の世界へ。

現在は仕事と修行を両立するため岐阜県へ移住し、夫と犬2匹と自然豊かな場所で暮らす。

<経歴>

看護師歴10年

・腎臓内科、糖尿病内科、内分泌科病棟

・救急救命センター

・自由診療のクリニック

・コールセンター

・訪問看護ステーション

・家事代行業

ヤマダ様.png)

.png)