オストメイトという言葉が聞かれるようになったのは1998年ごろに日本で初めてオストメイトトイレが設置された頃からです。その後、2006年のバリアフリー新法の施行によりオストメイトトイレの設置が義務付けされる施設が増え、社会的に認知されるようになりました。そのため、最近では意識しなくとも目につくようになりました。市役所や図書館などの公共施設、大型スーパーには現在では殆ど設置されるようになっています。小規模な小売店やコンビニでもオストメイトトイレの設置が進んでいます。

この記事の目次

1.オストメイトトイレを探す方法

今でこそオストメイトトイレが増えましたが、2006年の新法施行以前は数がとても少なく探す手段も限られていたため、多くのオストメイトの方が外出先で困ることが多かったそうです。

私が接したオストメイトの患者Aさんは外出先で辛い経験をされていました。ガスによってパウチが破裂し便が漏れてしまいました。急いでオストメイトトイレを探しましたが、なかなか見つからず、探し回っている間に衣類の外まで漏れ出てしまい、臭いも見た目にも周囲から分かる状態となったそうです。「泣きそうだった」と話されていました。それ以来、外出すること自体に不安を感じるようになったといいます。

現在は、自分自身がいる場所の周辺にオストメイトトイレがあるかを教えてくれる便利なアプリも登場しています。「オストメイト トイレ」などで検索すると見つけることができます。使い方を教えてくれている動画もYouTubeなどで公開されています。ご自身が使いやすいものを使ってみてください。

2.オストメイトトイレの使用方法

①オストメイトトイレの表示について

上記の中央にあるアイコン(人型のシルエットで右下に十字マークがある)が「オストメイトトイレ」の表示です。多目的トイレとして車いすの方や乳幼児のおむつ替えなどにも利用できるので、上記のように一緒に表示されていることが多いです。

このマークのあるトイレには、オストメイトが利用するために、パウチ交換や排泄物の処理がしやすい専用の流し台などの設備が整えられています。

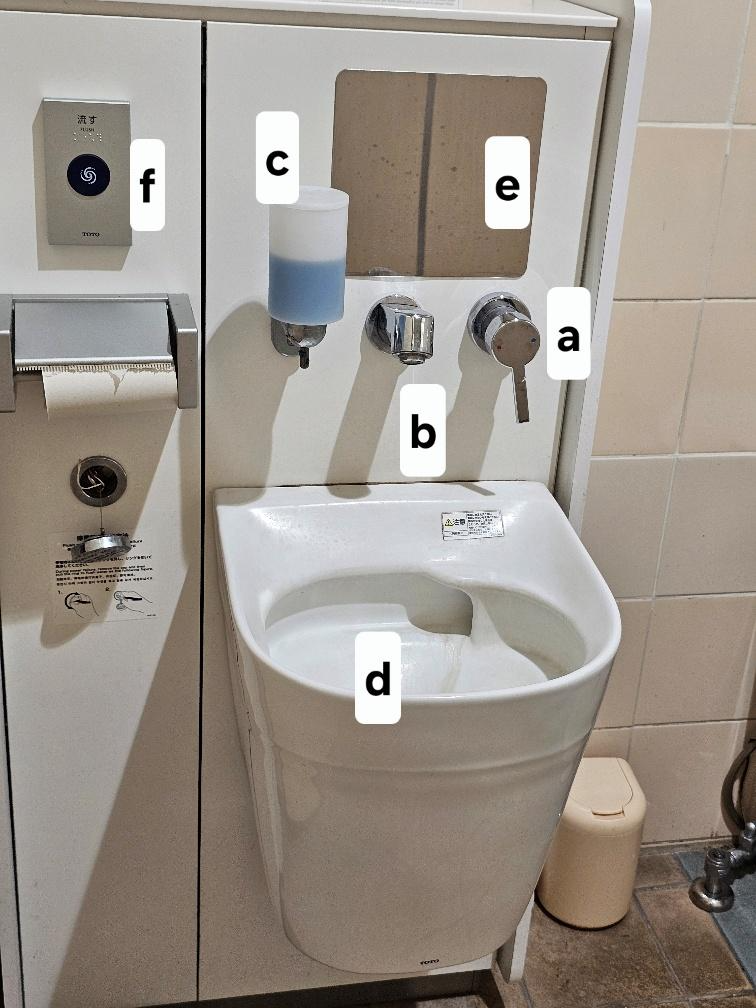

次に写真を使って設備の詳細をご紹介します。

②オストメイトトイレの機能について

写真に沿って使用方法をお伝えします。実際に私が写真を撮ってきたのですが、ごく一般的なタイプのオストメイトトイレです。

各部の名称と使い方

- 水栓レバー:レバーの位置によってお湯と水を調整出来るタイプもあります。冬場などはお湯が出るとケアが快適ですが、すべてのオストメイトトイレで対応しているわけではありません。

- 蛇口:水やお湯の出る部分です。使用する人の近くまで蛇口を引き出せ、ケアがしやすいように設計されています

- 石鹸:手洗い用の石鹸が備えられています。

- 汚物流し台:腹部の洗浄・ストーマ装具の交換と洗浄に使用します。必要時は汚染した衣服の部分洗濯にも使えます。

- 鏡:立ったままパウチを交換する際に確認しやすいように鏡が設置されています。人によっては高さが合わない事もあるので、携帯用の鏡を持ち歩くと安心です。

- 水栓ボタン:使用後の汚物を流します。通常のトイレと同様です。

3.外出先で困らないために!ストーマケアの携帯セット

ストーマの管理に慣れると、日常生活の中でパウチ交換に必要な物品が分かってくるようになります。外出時の「いざ」というときに備えて、普段から必要な物品を準備し、持ち歩く習慣をつけておくと安心です。このような準備は災害時にも役に立ちます。

※持ち物の詳細については、「大腸がんストーマ ①皮膚とにおいのトラブル対処法!」の記事も参照してください。

【持ち物の例】

- ストーマ装具一式

- 皮膚保護用品(皮膚保護剤・剥離剤・洗浄液・ウェットティッシュなど)

- ゴミ袋:交換時に出る使用済みパウチやウェットティッシュを破棄するために使います。

- 洗濯ばさみ:ケア時に服が汚れないように、衣服を捲り上げて固定するために使います。

- 着替え用の下着:万が一服が汚染した時のために、持参しておくと良いでしょう。

- 濃い色のフェイスタオル:肌など拭いた時に汚れが目立ちにくいため、濃い色のタオルを推奨します。応急処置用としておすすめです。

上記のようなアイテムをポーチなどにまとめて持ち歩くとよいでしょう。外出の回数を重ねるうちに、必要なものと不要なものの見極めがついてくるでしょう。

まとめ

ストーマがあることで破裂や臭いに不安になり外出にためらいを感じる方は多くいらっしゃいます。しかし近年は、オストメイトトイレが普及し、またアプリ・オストメイトトイレマップ・アイコン表示などにより、交換できる場所が探しやすくなりました。これはオストメイトの方々にとって大きな安心に繋がると思います。

排泄に関する悩みは、ストーマのある方に限らず、多くの方に共通します。年齢とともに尿漏れを経験するようになった私も、外来勤務の忙しさからトイレに行く時間が取れず「匂いに気づかれないか?」と常に不安を感じていました。同僚や母に打ち明けると尿専用パッド(生理用品とは異なる)の存在を知り、使用するようになりました。たった一枚のパッドが不安を軽減してくれる心強い存在です。ストーマの方とは不安の大きさが違うかもしれませんが、下半身の悩みは簡単に打ち明けられるものではないと思います。

看護師として多くの方に接してきましたが、病気による身体の変化をなかなか受け入れられず、前向きな気持ちになれない方が多くおられました。私たち看護師が実際に触れ、「それはあなたの大切な一部ですよ」と伝えることで、少しずつ受け入れられるようになる方も多くいらっしゃいます。

私はいつも「知らないことこそが不安を生む」と思います。知識を得ることで不安の正体が明確になり、「なんだ、そんなことだったのか」と思えることもあります。しかし、この記事を読もうとされたあなたは、「知ろうとした人」です。つまり、「不安を解消しようとした」人です。

ストーマがあっても、知識を味方につけ、準備を整えておくことで、きっとより快適なストーマライフを過ごせるはずです。お困りごとがあれば、ぜひこの記事を参考にしていただき、少しでも安心して日々を過ごしていただけたら嬉しく思います。

この記事を書いた人

看護師:栗巣正子

<経歴>

看護師歴 23年

大阪府堺市で、50床~2000床の病院勤務(内科、外科、手術室、整形外科、療養病棟)。

離婚後、鹿児島県鹿屋市にて、老人保健施設、透析専門クリニックに勤務

大手生命保険会社に、営業主任として3年勤めた後、地域密着型の内科総合病院に17年(介護保険病棟、療養病棟、急性期病棟、心臓内科、腎臓内科、肝臓内科、消化器内科、呼吸器内科、腹膜透析、血液透析、外来、救急外来、訪問看護)勤める。

現在は、派遣ナース、非常勤での健診スタッフ、訪問看護指示書作成等の委託業務、ナース家政婦登録

<資格>

正看護師/普通自動車免許/大型自動車免許/けん引免許/たん吸引指導者/ペットセーバー/労災ホームヘルパー(A)

ヤマダ様.png)

.png)