日本においても家族や性の多様化が進み、性的マイノリティーが増えています。この状況に対応する生命保険が増えてきていますので、今回はその制度や注意点について考えていきます。

この記事の目次

LGBTQ+の人の割合

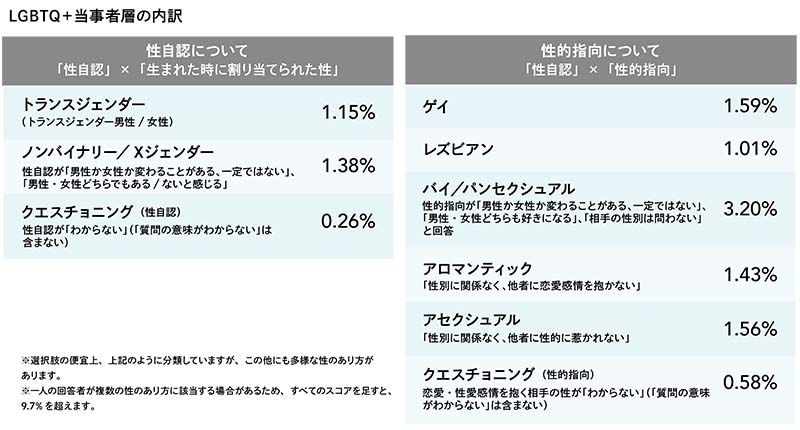

電通グループがアンケート実施した「LGBTQ+調査2023」によれば、LGBTQ+割合は9.7%であり、その内訳は以下のとおりです。

LGBT総合研究所が42万人を対象に実施した「LGBT意識行動調査2019」によれば、LGBT・性的少数者に該当する人は約10.0%であり、上記の調査結果と一致しています。

人口の約1割を占めていますので、決して無視できない割合です。

また、LGBTQ+を含む、より広い概念として全ての人を対象とするSOGI(Sexual Orientation and Gender Identity)が使われることもあります。

LGBTQ+への行政の対応

2023年6月23日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下「LGBT理解増進法」という)が公布・施行されました。

具体的取り組み目標

- 公正な採用選考

- ハラスメントのない職

- 企業の取組事例等の調査・公表

- 労働者や事業主からの相談窓口

- 被保険者証の取扱い

- 性別適合手術の保険適用

- 宿泊施設における配慮

- 性同一性障害に関する相談体制

これとは別に、現在60以上の自治体で性的指向・性自認による差別禁止条例が定められています。

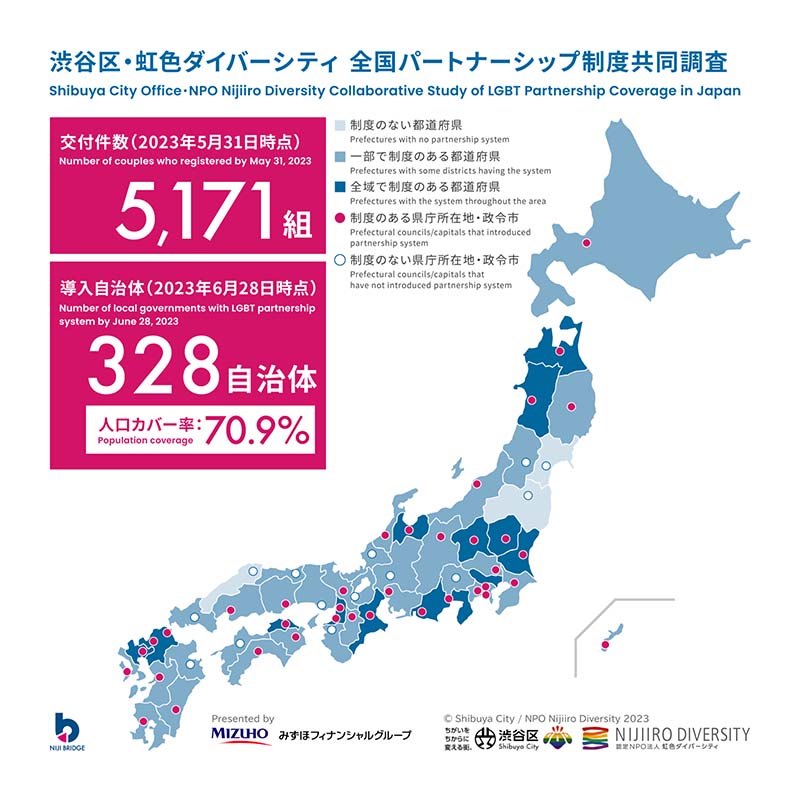

また、300以上の自治体で「パートナーシップ宣言制度」(同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度)を導入しています。

同性パートナーを受取人に指定できる生命保険

自分を被保険者とする生命保険に加入するとき、原則として受取人には、配偶者または二親等(父母、祖父母、きょうだい、子ども、孫)以内の親族とすると、保険約款に定められています。

法律上の夫婦でない事実婚の配偶者も、基本的には対象外であり、同性パートナーの指定も難しいとされていました。

しかし、2015年に渋谷区と世田谷区でパートナーシップ制度を導入したことをきっかけに、現在では多くの保険会社が同性パートナーを受取人に指定できるように保険を改定しています。

ただし、パートナーであることの証明には、自治体が発行するパートナーシップ証明書を求める保険会社もあれば、保険会社所定の確認書にパートナー双方の署名、捺印で良い保険会社もあります。

生命保険の相談・申し込みしやすい環境

生命保険に入りたいと思っても、LGBTQ+であることを保険担当者に相談するのは勇気がいるかもしれません。しかし、こうした保険に対応する保険会社では、LGBTQ+への理解促進の社員研修を実施し、専用の相談窓口を設置するなどの対応が進んでいます。

また、インターネットで手続きできる商品もあり、対面で説明しなくて済むため、当事者の心理的な負担も軽減できます。

生命保険に加入する場合の注意点

LGBTQ+の人が生命保険の加入する門戸は開かれるようになってきましたが、戸籍上の配偶者や相続人でないため、以下のような制限や注意点があります。

- 相続税の生命保険料控除の対象とならない

相続税計算の非課税限度額「法定相続人数×500万円」が受けられません。

- 相続税の配偶者の税額軽減が受けられない

配偶者は「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税がかかりませんが、その適用がありません。

- 相続税が2割加算になる

配偶者および一親等の血族(父母や子)以外の相続税には2割加算されます。

- 指定代理請求人に指定できない場合がある

高度障害保険金や給付金を自分で請求できない場合の指定代理請求人に、戸籍上の配偶者の有無、同居期間といった条件の違い等によって、同性パートナーを指定できない場合があります。

- 死亡保険金の請求

死亡保険金の請求には、死亡診断書等の書類が必要になりますが、同性パートナーが書類の入手が困難な可能性があります。

- そもそも保険に加入できない場合がある

比較的ゲイに多いHIV陽性の人、ホルモン投与中のトランスジェンダーの人などは、保険会社によっては保険の加入ができない場合があります。

ご参考になれば幸いです。

次の記事

外貨建の生命保険とは

今年1月から新NISA制度(少額投資非課税制度)が始まり、新たに証券投資を始める人が増えています。新規口座開設者の投資先は、米株式や世界株式の指数(インデックス…

前回の記事

生命保険の受取人と認知症対策

相続における生命保険のメリットについて前回お伝えしました。今回は、生命保険金の受取人になれる人の範囲と、契約者や受取人が認知症になることを想定した対策につい…

あわせて読みたい

生命保険による寄付

遺贈寄付の方法には ・遺言による寄付・契約による寄付・相続財産の寄付 があると、これまでお伝えしてきました。 さらに「契約による寄付」には ・死因贈与契約による…

この記事を書いた人

齋藤 弘道(さいとう ひろみち)

<プロフィール>

遺贈寄附推進機構 代表取締役

全国レガシーギフト協会 理事

信託銀行にて1500件以上の相続トラブルと1万件以上の遺言の受託審査に対応。

遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げた(後の全国レガシーギフト協会)。

2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。

日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。