前回の記事は、介護負担軽減を24時間以上行うサービスとして、小規模多機能型居宅介護をご紹介しました。

前回の記事

看護師が解説!介護負担軽減③介護を24時間依頼できる小規模多機能型居宅介護

在宅介護をできるだけ続けたいと思っていても、急用や仕事の都合などでどうしても介護が難しい状況もあります。また、日々の医療ケアが多く在宅介護が不安な人もいらっ…

24時間以上の休息は、介護をする人の心身の疲労を回復させリフレッシュすることが出来ます。

今回は、長期間の利用が可能な、ショートステイとレスパイト入院のメリットと特徴について説明しています。

この記事の目次

1.心にゆとりをもち介護をするためには

介護の大変さのひとつに、終わりが見えないことがあります。

子育ては生まれてから学校を卒業するまで、およその年数は予想がつきます。

しかし、介護は突然始まり、介護期間はどのくらいなのかも予測がつかないのが現状です。

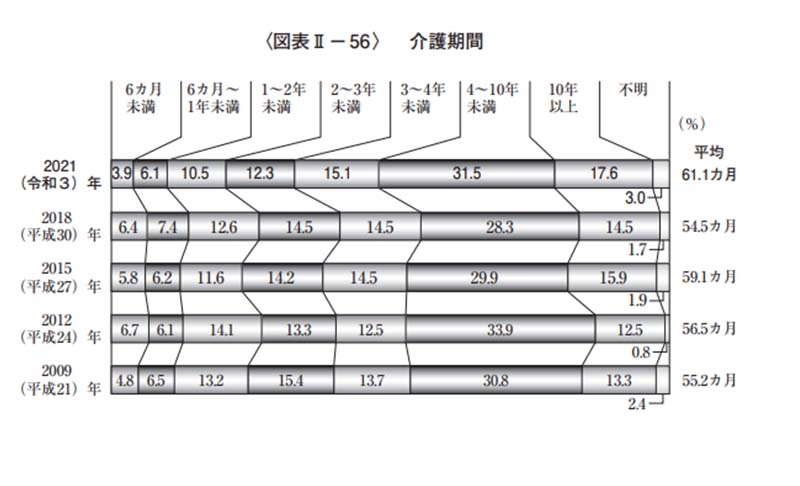

令和3年度生命保険に関する全国調査(P.170参照)で、平均介護年数は5年1か月という結果があります。

4年から10年未満が31.5%と最も多く占めており、4年以上の割合は49.1%で全体の約半数を占めていました。

この5年という期間を長くて辛い“だけ”のものにするのではなく、心にゆとりを持ち介護をするには、がんばらない介護をすることだと思います。

最初は、何もかもが初めてで一生懸命介護をされるのかもしれませんが、介護期間の平均は5年です。

自分の仕事や生活、体調管理をしながらの介護は、心や身体が悲鳴をあげてしまいます。

1人で介護を背負わず、積極的に介護サービスを利用し、時間や心にゆとりがある介護を目指すことが大切なのではないでしょうか。

今回は長期間の介護休息を可能にする、「介護施設に依頼するショートステイ」と「医療機関に入院するレスパイト入院」について説明します。

2.ショートステイについて

ショートステイとは、自宅で介護を受けている人が介護施設に宿泊できるサービスです。

(1)2種類のショートステイの特徴

ショートステイには2種類あります。

ショートステイを利用するには要介護認定を受けている必要があります。

①短期入所生活介護

最も一般的なショートステイで、主に生活面の介助を受けることができます。

| 短期入所生活介護 |

| 利用できる人 | 要支援1~2

要介護1~5 |

| 特徴 | 介護保険が適用される

一般的なショートステイ |

| サービス | ①生活援助(居室の清掃など)

②身体介護(入浴や排泄のケア)

③食事の提供 |

| 提供施設 | 特別養護老人ホーム

老人短期入所施設 |

②短期入所療養介護

医療型ショートステイで、医療面を伴う介護を受けることができます。

| 短期入所療養介護 |

| 利用できる人 | 介護1~5 |

| 特徴 | 介護保険が適用される

医療型ショートステイ |

| サービス | ①生活援助(居室の清掃など)

②身体介護(入浴や排泄のケア)

③食事の提供

④医療的ケア(吸引、在宅酸素、胃ろう、インスリン注射、

人工肛門、床ずれ、カテーテル管理)

⑤リハビリ |

| 提供施設 | 老人保健施設

療養病床を有する病院もしくは診療所 |

③短期入所介護の医療的ケアの受け入れ状況

以前は、生活介護中心の短期入所介護(特別養護老人ホーム)でしたが、医療が必要な要介護者が増える中、医療的ケアを受け入れる状況が広がってきています。

短期入所介護は看護師の夜勤の配置がないため、医療的ケアの内容によっては希望者の受け入れが難しい施設もあります。

現在は、施設で働く介護職員のうち喀痰(かくたん)吸引など研修を終了し、認定特定行為業務従事者の認定を受けている場合に限り、喀痰吸引と経管栄養が行えます。※認定特定行為業務従事者とは一部の医療行為が行える介護職のこと

医師の指示のもと、看護師と連携をしながら、看護師がいない時間帯でも対応することが可能です。

インスリン注射、在宅酸素など、短期入所療養介護で対応をしているような人も短期入所介護のショートステイを利用されています。

医療的ケアの受け入れが可能かどうかは、ケアマネジャーを通して施設に確認されることをお勧めします。

(2)利用する条件

①利用日数は「要介護認定有効期間の半分を超えない」という決まりがある。

例えば、要介護認定の有効期間が「令和5年12月1日から令和6年6月まで」となっているとします。

有効期間が6か月(180日)であるため、要介護認定有効期間の半分の90日まで利用可能ということになります。

②連続利用は30日までとされている。

| 要支援1 | 6日 |

| 要支援2 | 11日 |

| 要介護1 | 17日 |

| 要介護2 | 20日 |

| 要介護3 | 28日 |

| 要介護4.5 | 30日 |

(3)利用する時の注意事項

①通所介護や通所リハビリのようなレクレーションがない場合がある

運動をする、音楽を聴くなどの生活の刺激が少ないと、認知症の進行や運動機能の低下などが起こる場合があります。

②週末は利用率が高く早めの予約が必要である

特に短期入所療養介護は、医療も介護も受けられる施設です。

医療ニーズが増えていく中で空床が確保できない場合もあるようです。

(4)利用するまでの流れ

- 要介護認定がまだの場合は認定を受ける

- ケアマネジャーにショートステイの利用について相談する

- 利用したいショートステイ施設を選ぶ

- 施設担当者と面接、契約をする

- 利用を開始する

医療的ケアが必要な人は、医療機関へのレスパイト入院という選択肢もあります。

3.レスパイト入院について

レスパイト入院とは、医療設備の整った病院が要介護者を対象に、医療保険で短期入院を受け入れる制度です。在宅医療を支えるための仕組みで、病院内の「地域包括ケア病棟」へ入院となります。

(1)受け入れ条件

- 介護保険によるショートステイの利用が困難で在宅療養をしている

- 介護認定待ちの人でも利用可能

- 医療的管理は必要であるが、病状が安定していること

(医療管理とは床ずれの処置、痰の吸引、胃ろう、点滴、在宅酸素、人工呼吸器、麻薬の管理など)

- 入院期間は原則14日以内

- 入院期間終了後は在宅療養に戻ること

(2)レスパイト入院の基本のルール

- 介護保険の利用ではなく、医療保険が適用される

- 入院前に健康状態把握のための検査を行う

- 入院時にお薬手帳と服用中の薬を持参する

- 入院期間中は他の医療機関に受診できない

- 入院期間や部屋が希望通りにならない場合がある

- 利用日数の合計が60日を超えるような場合は、次のレスパイト入院まで3ヶ月間あける必要がある

(3)利用までの流れ

- 担当ケアマネジャー、かかりつけ医にレスパイト入院の相談をする

- 入院希望をする病院に担当ケアマネジャーが連絡をする

- 病院から受け入れ調整結果を担当ケアマネジャー宛てに連絡がある

- ケアマネジャーから病院からの連絡事項を聞き、入院の準備をする

- レスパイト入院をする

4.ショートステイとレスパイト入院のメリット

ショートステイ・レスパイト入院はレスパイトケアとも言われています。

レスパイトを意味する言葉

以下にショートステイ・レスパイト入院をすることで介護を受ける人、介護をする人の両者に得られるメリットを説明しています。

(1)介護をする人のメリット

- 介護する人の身体的、精神的休息やリフレッシュ、旅行をすることができる

- 介護する人が体調不良で検査入院、または冠婚葬祭、出張などの緊急時にも利用できる

- 一時的に介護から離れることで、客観的に生活や介護状況を見直すことができる

(2)介護を受ける人のメリット

- ショートステイの場合、専門的な介護を受けることができる

- 日頃の在宅生活で不安や悩みなどを相談できる

- レスパイト入院の場合、医師や看護師が常駐しているため、体調不良があったとしても安心できる

- 家族と離れて過ごすことで、「介護をしてもらっていることを申し訳ない」という気持ちなどの精神的な疲労を緩和できる

(3)両者のメリット

- 一定期間離れて過ごすことで、お互いのことを考えるきっかけになり、思いやりの気持ちを持つことができる

- 将来的に施設入所を検討されている場合は、希望する施設のショートステイを利用し、施設の暮らしに慣れるように利用することができる

5.おわりに

介護をする人の一番の課題は心身の体調管理です。

一時的な病気だけではなく、介護うつなど長期間の療養を余儀なくされるケースもあります。

ショートステイやレスパイト入院を利用することは、介護を受けている人に対して申し訳ないと思われるかもしれません。介護を受けている人を思うがゆえに、感情を揺さぶられることもあるでしょう。

在宅介護を継続するのであれば、休息をとるということを意識して行いましょう。

自身の心身の健康を維持することを優先して頂きたいと思います。

また、一定期間介護から離れると介護を客観的に見ることができ、新たな気づきも得られます。

介護を受ける人と心にゆとりをもって関わることで、いつも以上に優しく接することもできます。

長期間の休息を習慣づけるため、介護が始まった時点で早めの利用をお勧めします。

次回は、家族介護をラクにする介護保険外サービスについて説明いたします。

引用、参考文献

①2021(令和3年)年度生命保険に関する全国実態調査

②短期入所介護及び、短期療養入所介護(参考資料)平成29年.厚生労働省

③(介護予防)短期入所生活介護(改定の方向性)令和5年.厚生労働省

④特別養護老人ホームにおける 医療ニーズに関する調査研究事業(令和3年度)

あわせて読みたい

在宅分野の強い味方、保険外看護介護サービス

看護師が家事サポートとしてやってきます! 週1日だけ誰か手伝いに来てくれないかな・・ 夜だけでも、トイレ介助を手伝ってくれないかな・・ 誰か老々介護の両親の手伝…

この記事を書いた人

郷堀有里夏

<プロフィール>

看護師経験30年。急性期病棟やICUを10年経験した後、施設看護や訪問看護、ケアマネジャーとして多くの介護を必要とする方々やそのご家族と関わる。

県外で勤務していた頃、母親が介護状態となり地元へ帰省する。

仕事と介護と自分の人生に悩んでいた頃、認知科学を学ぶ。

学びを通してわだかまりのあった親子間や家族間の葛藤を解消し、介護中に修復する事が出来た。そして、母親を施設から引き取り家族と共に在宅看取りを行うことが出来た。

自身の経験を通して、「健やかに自分らしく生きること」や「安心して介護や看取りが行える環境づくり」が重要だと感じ、心の介護専門家として講座やお話会を通じ情報を提供している。

<経歴、職歴>

(一社)日本ナースオーブ所属 Wellnessナース

看護師経験30年(訪問看護管理者、施設看護、介護支援専門員、救急センター、ICU)

保険外自費サポート ひかりハートケア登録ナース

<講座>

親にイライラしない介護コミュニケーション/ウェルネス講座

<その他の活動>

心から看る介護と認知症のお話会

後悔しない親の介護 / ブログ

人生が豊かになる介護メルマガ

著者の Facebook

https://www.facebook.com/yurina.gohori/

ヤマダ様.png)

.png)