あわせて読みたい

看護師が解説!高齢者の骨折予防③骨折が治るまでの経過と注意点

事故や転倒で骨折した場合、ギプスや装具を使用した保存療法と骨に直接プレートやボルトを埋め込んで固定する手術療法のどちらかを選択して治療していきます。 なぜ、一…

在宅高齢者の問題のひとつに、移動手段の変更が必要となってくる場合があります。

今までは歩いて外出ができていたのに、出かける頻度が少なくなったということはないでしょうか。

身体機能の低下に伴い、体力や筋力が弱くなり少し動くだけで疲れを感じ外出を控える高齢者は少なくありません。

また、入院治療したのちに体力や筋力の低下により移動手段の変更が必要となってくる場合もあります。

外出は、生活に必要なものを買いに行くほかに、外界からの刺激を受けることにより認知機能の維持するために必要な行動です。

今回は移動手段の工夫と変更について触れていきたいと思います。

この記事の目次

1.高齢者の外出頻度と場所

高齢者の外出する頻度はどのくらいでしょうか。

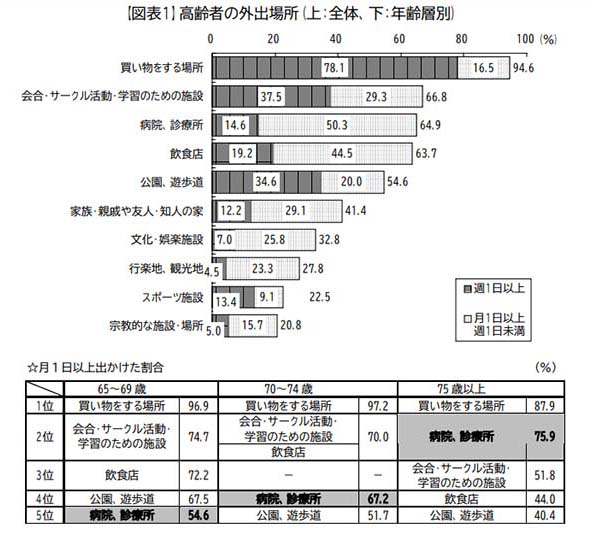

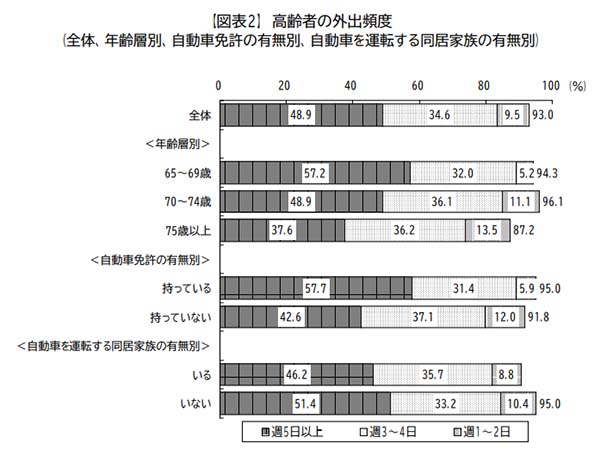

食材や生活に必要なものを買いに行く頻度が最も多く、全体の約8割の高齢者が週1回以上は外出しているというデータがありました。

その理由として、核家族化が進み高齢者だけの世帯が多くなり、生活をするために外出が必要であることが挙げられます。

さらに年齢が高くなるにつれ、買い物に加えて病院受診での外出も増えてきます。

高齢になると、身体機能の低下や免疫の低下により病気にかかりやすく病院へ行く頻度が多くなります。

月1回以上の病院受診が必要な高齢者も少なくはありません。

体力の低下に反して、高齢者の外出の需要は上がっていくということになります。

65歳以上の男女600人に聞いた『高齢者の外出の現状とその意向』より抜粋

また、週5日以上外出する人は半数以上いるのに対し、外出頻度が週2日以下の高齢者も存在します。

その原因のひとつに、自分で車を運転しない人の外出頻度は少なくなる傾向にあるからです。

ご自身で車を運転する人の外出頻度は多く、週5日以上の外出をするという回答をされた高齢者の大半は免許を持っている人でした。

このことから、運転免許を返納した高齢者は外出する機会が減少する可能性があります。

2.移動手段変更と運転免許返納について

健康であるときは、気にならない移動手段ですが、病気による障害が残った場合や入院で筋力が落ちて今まで出来ていた移動手段が困難となった場合は変更を余儀なくされます。

骨折による筋力低下で長い時間歩くときに、疲れやすくなると転倒する危険性が高まります。

退院後に外出するときに補助具が必要になる場合も多く、付き添いが必要な場合も少なくはありません。

- 骨折の治療後に体力低下をきたし、車椅子といった補助具が必要になる

- 認知機能の低下により要介護の状態となり運転免許を返納するというケースなど

また、身体機能は回復しても認知機能が低下している状態で退院後に運転をした場合、危険運転をする可能性は高く、重大な事故につながる可能性があります。

地域によっては、車に頼らないといけないことも多いかと思いますが事故を起こしてからでは遅いので、入院をきっかけにご本人と免許の返納について話す時間をつくることをおすすめします。

高齢者の場合、治療と並行してリハビリを行いますが、入院前のように体力や筋力が回復しないことはめずらしくありません。

退院後の日常生活を安全に行う上で、外出時の移動手段の変更を提案されることがあります。

なぜ、移動手段を変更することが必要なのでしょうか。

病気がケガの治療のなかには安静にする必要があります。

安静にすることで、体力や筋力が低下していきます。

また、病院では活動範囲が限られてきます。

自宅にいるときと違い、活動量が少なくなることで体力や筋力や低下しやすくなりその結果、運動の持続力を低下につながっていきます。

体力や筋力が低下してくると、連続して動くことで疲れが出やすくなります。

特に高齢者の場合は、疲れを感じやすく少しの段差にもつまずきやすくなり、転倒してしまう可能性が高いです。転倒すると骨折する危険性が高く、入院・治療を行うため更に体力や筋力の低下を引き起こす可能性があり、場合によっては要介護の状態になってしまう場合も多く見られます。

そのため、ご本人の体力や退院後の生活状況を考え移動手段の変更をしていく必要があります。

3.運転免許返納後の移動手段の種類

病気やケガにより残った障害や身体能力により、今まで使用していた車を手放さなくてはならない場合もあります。

車は移動手段の上位に入ってくるほど生活に必要な乗り物です。

手放すとなると、かなりの勇気が必要になってくると思います。

社会にどんな移動手段があるでしょうか。

高齢者の移動手段の福祉サービスについては地域によって異なるため市役所などに問い合わせが必要ですが、ここでは、おおまかな移動手段の種類についてお伝えしたいと思います。

①別な乗り物に変更する

電動アシスト自転車

モーターによるアシスト機能が搭載された自転車です。

運転免許が不要でも乗ることができ坂といった勾配でのアシストも可能です。

転倒しにくいように重心が低い位置に工夫されている自転車も販売されています。

身体機能の低下により2輪自転車の運転が不安定な場合は、3輪タイプも販売されています。

地域の催事や買い物といった、ちょっとした外出に向いています。

シニアカー(電動カート)

車椅子などと同じく「歩行を補助するための器具」として使用されています。

運転免許は持っていなくても乗れますが、歩行者の分類に属するため歩道を走行することを義務付けられています。

歩道がない場合は、路側帯を走行することになるため歩行者や障害物の危険回避の判断能力が必要になってきます。

また、走行スピードは歩行者、障害物への危険を回避するため最高時速は6Km/hに制限されています。

歩行者扱いではありますがカート自体は大きいため、カートのままでの施設内の立ち入りについては各施設への確認が必要となってきます。

②公共の交通機関を利用する

免許返納後によく使う移動手段として、電車やバスといった公共交通機関があります。

目的地が近い停留所や駅があるのであれば交通機関を利用するのが安全です。

最近では、運賃の割引や地域のコミュニティバスなどがあり移動しやすくなっています。

しかし、目的地までに長時間歩く必要がある場合は杖やシルバーカーといった歩行を補助する器具も必要となってくる可能性があります。

歩行がどのくらい可能か、補助具は必要か、交通機関の利用は可能かといった内容を医療従事者に確認する必要です。

③オンデマンドバス。定額タクシーを利用する

「オンデマンドバス」は自分が行きたい場所と時間帯を指定すると、ほかの乗客の要望と調整したうえで複数の乗客が乗り合いで乗車するサービスです。

タクシーより安い料金で、バスのようにダイヤに縛られにくいという理由から導入が始まっている地域もあります。

- 自宅までの送迎の有無

- 運行頻度

- サービス提供エリア

- 料金

などは地域や運行会社によってサービス内容が変わってくるため、ご利用を検討される際はお住いの市町村へ確認する必要があります。

また、タクシーは自宅から目的地まで直接向かえ、必要時ドライバーが介助をしてくれる場合もあります。

介護が必要な方の場合、介護タクシーもあり要介護状態の場合でも外出は可能となります。

地域によっては、定額タクシーや高齢者割引をしている場合があるため確認することをおすすめします。

4.移動手段の工夫と確認事項

高齢者がいるご家族は一緒に住んでいても、別々に住んでいても、いつも利用している移動手段や移動可能な距離について知っておくと日々の変化に気づきやすくなります。

理由として、高齢者の身体機能の低下は年齢を重ねるたびに進んでいきます。

気がつくと、要介護の状態になっていることも少なくはありません。

そうなる前に対処することは、要介護状態を未然に防ぐことができます。

移動手段の変化は、その指標になりますので定期的に確認することをおすすめします。

確認事項については次のようになります。

移動手段を知るための確認事項

- 外出の頻度はどのくらいか

- いつも大変お世話になっております。買い物はどこに行くのか

- 移動距離はどのくらいまで可能か

- 補助具(杖・シルバーカーなど)は必要か

- 移動手段は何を使っているか

確認方法は、可能であればご本人へ聞くことや一緒に出掛けるときに確かめてみる。

またほかのご家族との情報共有や入院している場合であれば、医療スタッフに確認することも可能です。

移動手段の工夫については、高齢者の身体機能の状態によりますが、介助が必要な場合に工夫が必要かと思います。可能であればご家族が付き添うことがいいと思いますが仕事や用事があって難しい場合、訪問看護や介護の時間に買い物や出掛ける工夫も可能です。

ただし、時間が限られているため長時間の買い物やお出掛けは調整が必要です。

介護保険内での介入が適応でない場合は、保険外の訪問介護や訪問看護もあるのでご検討されるのもひとつの手段です。

5.おわりに

移動手段が変更した場合、多くの高齢者は外出を控えるようになります。

外出の頻度が少なくなってくると、引きこもりの状態となり活動量が低下することで筋力や体力といった身体機能の低下のほか、認知症を引き起こす可能性が高くなります。

高齢者が積極的に外出することによって、本人にとっては身体面や精神面で良い影響をもたらし、社会的にも介護費・医療費などのコスト削減、地域活性化や消費拡大などの効果を与えることが期待され介護予防やひきこもり予防といった視点からも、高齢者の外出支援にはたくさんの注目が集まっています。

記事引用文献

65歳以上の男女600人に聞いた『高齢者の外出の現状とその意向』

次の記事

看護師が解説!高齢者の骨折予防⑤高齢者の骨折予防に心がけたいこと

高齢者の骨折は、身体機能の低下によって筋肉量の低下により転倒しやすく、骨自体の強度も低下することで少しの外力で骨折しやすく、回復にも時間がかかるのが特徴です…

あわせて読みたい

在宅分野の強い味方、保険外看護介護サービス

看護師が家事サポートとしてやってきます! 週1日だけ誰か手伝いに来てくれないかな・・ 夜だけでも、トイレ介助を手伝ってくれないかな・・ 誰か老々介護の両親の手伝…

この記事を書いた人

渡邉 加代子

【プロフィール】

看護師歴24年目。

これまで急性期(整形外科・外科・脳外科・内科・循環器)病棟での勤務を経験。

2016年に現在の職場に転職し、回復期リハビリテーション病棟は配属となる。

2019年から栄養サポートチームに所属し、各専門職と協力して週1回、入院患者様の栄養ケアを行っている。

今後は、退院先での適切な栄養ケアが継続できるようにパンフレットの作成や地域高齢者を抱えるご家族への栄養相談や講座の開催を考えている。

【所属】

一般社団法人 日本ナースオーブ所属 ウェルネスナース

【執筆】

食と健康について考えるブログ/note

【講座】

Wellnessチャートで賢くやせる/ウェルネス講座

ヤマダ様.png)

.png)