前回は高齢者の皮膚の特徴についてお話させていただきました。

前回の記事

看護師がわかりやすく解説!高齢者の皮膚トラブル①皮膚の特徴&基礎知識

高齢者の皮膚の特徴というと、どのようなイメージされるでしょうか? 高齢者の皮膚は、加齢に伴い様々な症状が出てきます。そのため、スキントラブルが起こりやすいです…

今回は高齢者に多い皮膚疾患についてです。

どのような皮膚疾患があるか、みていきましょう。

この記事の目次

高齢者に多い皮膚疾患

(1)老人性皮膚掻痒症(ろうじんせいひふそうようしょう)

老人性皮膚掻痒症とは、皮膚の保湿を担っている成分が加齢により減少し、皮膚の機能が低下する為、皮膚の乾燥が軽い刺激により痒みを生じることをいいます。

50代以上の男性に多く発症するといわれている老人性皮膚掻痒症は、加齢にともない皮膚が乾燥してしまい、ひび割れたり、かさかさになってしまったりして、強い痒みが全身にあらわれるという皮膚疾患の一つです。

老化によって、皮膚の表面をおおっている皮脂膜やその下にある角質層の脂分が少しずつ減っていくことで、水分の蓄えがそれまでより少なくなっていきます。

水分の蓄えが減ると、皮膚が本来持っているバリア機能も弱まってしまい、外からの刺激に以前より過敏に反応するようになってしまいます。その結果痒みが生じてしまうのです。

症状を悪化させる原因の1つが、痒いからかくという行為です。

痒い部分を何度もかいてしまうことで、その部分の皮膚が傷つき、湿疹を生じてしまい、症状を悪化させるのです。

(2)白癬症(はくせんしょう)

白癬症とは白癬菌という真菌(カビ)による感染症の総称です。

足に発症する白癬を「水虫」ともいいます。

【主な症状】

- 水疱ができる

- 皮膚が剥がれる

- 皮膚が厚くなる など

白癬症と聞くと、足指の間がジュクジュクしてかゆくなる水虫のイメージが強いかもしれません。

しかし、かゆみがないケースも多く、かかとがガサガサとする程度の症状しか出ないこともあります。

また、白癬が起きた部位によっても症状は異なります。

白癬症は感染する場所によって以下の5つに分けられます。

| ① | 足白癬

(水虫) | 足の感染症。年齢と共に発症する頻度が増える。

薬指と小指の間にできることが多い。

指の間がじゅくじゅくする、小さな水ぶくれができる、ガサガサ乾燥する、かゆい、臭うなどの症状がある。 |

| ② | 爪白癬

(爪水虫) | 爪の感染症。年齢と共に発症する頻度が増える。

爪の色が濁る、爪が変形する、爪が分厚くなる、爪が割れやすくなるなどの症状がある。 |

| ③ | 頭部白癬

(しらくも) | 頭皮の感染症。乳児、幼児に多い。

高齢者では頭にフケがつく、髪の毛が抜けるなどの症状がある。 |

| ④ | 股部白癬

(いんきんたむし) | 性器周辺の感染症。男性に多い。

強い痒みを伴った、丘疹(ぽつぽつ)ができる。

太もものつけねやおしり、股の部分にできる。陰嚢には症状がでないことが多い。 |

| ⑤ | 体部白癬(たむし) | 顔、体、腕、脚の感染症。身体を接するスポーツ(柔道など)を行う人に多い。 |

白癬症の検査は、他の病気と同様に問診や症状のある部分の身体診察などが行われますが、皮膚の診察のみでは白癬症の診断は難しいです。

確定診断のためには白癬菌がいるかどうか顕微鏡検査を行います。

これは、症状のある部分(皮膚、爪、毛)を少量採取し、KOH(苛性ソーダ)という薬剤をつけて顕微鏡で観察する検査です。

顕微鏡でみて白癬菌がみつかれば白癬症と診断されます。

白癬症は、皮膚に付着したのみでは白癬になることはなく、白癬菌が角質層に侵入してはじめて症状が起こります。

白癬症になりやすい環境や生活習慣

- 高温多湿の環境

- 汗をかいたまま長時間過ごす

- 皮膚の洗浄が不十分な状態で過ごす

- 糖尿病など感染症にかかりやすい持病がある

足白癬がうつりやすいやすいと考えられる場所

- 足白癬の人がいる家庭

- 公衆浴場

- プール

- 宿泊施設

- 飲食店

- 病院、クリニック

いずれも靴を脱いで素足で歩くことがあり、スリッパを共用することがある場所です。

上記のような環境を素足で歩いた後は、できるだけ早く足をきれいに洗ってください。

白癬症は皮膚科を受診する患者の10-15%を占め、足白癬は日本人の約5人に1人、爪白癬は日本人の約10人に1人といわれています。

かゆみの症状は足白癬の10%にしか見られません。

梅雨から夏に周期的に症状がでる場合には白癬症の可能性がありますので、一度、医療機関を受診してみてください。

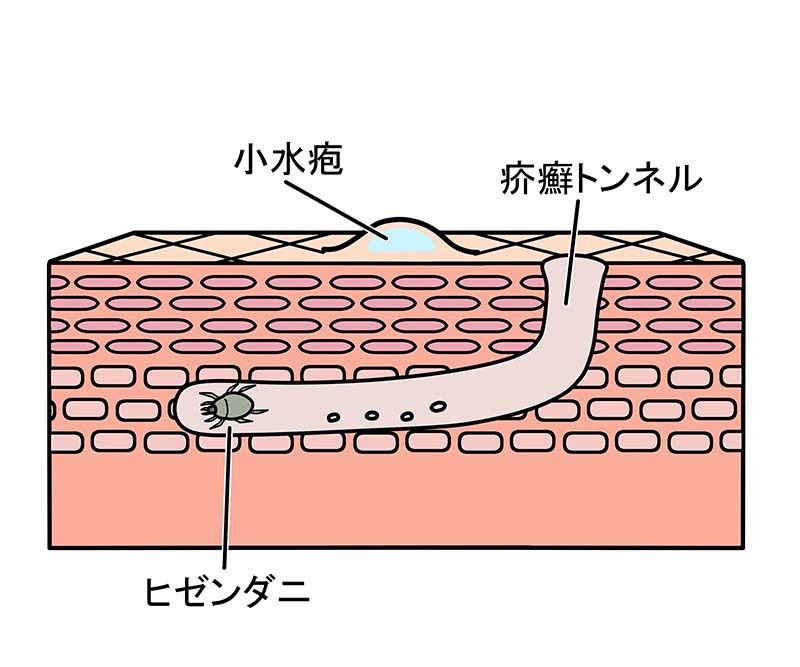

(3)疥癬(かいせん)

疥癬とは、ヒゼンダニ(疥癬虫)と呼ばれる小さなダニが皮膚に寄生しておこる皮膚疾患です。

推定患者数は年間8~15万人といわれています。

寝具や衣服などを介して人から人へ感染します。

高齢者施設や病院などで集団発生することもあります。

特に免疫力が低下しているご高齢者は、重症型の疥癬に感染しやすいため注意が必要です。

ヒゼンダニはとても小さく、肉眼ではほとんど見えませんが、乾燥や高熱に弱く、50℃以上の環境では10分ほどで死滅するといわれています

疥癬には通常疥癬と角化型疥癬があります。

通常疥癬

通常疥癬の主な症状として、激しいかゆみ、特に夜になるとかゆみが強くなり、不眠になることもあります。

ただし、ご高齢の方は免疫力が落ちると病気への反応も弱くなり、かゆみの訴えが少ない場合があります。

角化型疥癬

角化型疥癬の特徴的な症状として、角質の増殖があります。これは、手足やおしり、ひじ、ひざなどに、灰色~黄白色でざらざらの厚いあか(角質)がカキ殻のようにつきます。症状は爪にみられることもあります。

また、かゆみは人によって異なり、かゆみがない場合もあります。

疥癬を疑うべき症状の例

- 夜間の強いかゆみ

- 皮膚の湿疹やしこり

- 手のひらなどに線状の皮疹(疥癬トンネル)がある

疥癬トンネルは、疥癬特有な線状の皮疹(ひしん)です。

手首や手のひら、指の間、指の側面、アキレス腱などに多くみられます。

赤いブツブツは、ヒゼンダニの抜け殻や糞(ふん)に対するアレルギー反応です。

胸やお腹、腕、太ももなどに赤い小さな丘疹(きゅうしん)がみられ、激しいかゆみを伴います。

男性は外陰部に結節(けっせつ)と呼ばれる数mmのしこりがみられることもあります。

なお、角化型疥癬患者から感染した場合でも、まずは、通常疥癬として発症します。

施設などで集団発生した場合は、感染源を特定し、入居している方やスタッフなどの検査を行うことが必要になります。

疥癬(かいせん)は命にかかわる病気ではなく、医師の指示に従って治療すれば治る病気です。

疑わしい症状がある場合は、できるだけ早く皮膚科を受診しましょう。

(4)褥瘡(じょくそう・床ずれ)

褥瘡(じょくそう・床ずれ)とは、身体の一部が圧迫され続けることで、皮膚に栄養がいきわたらず、壊死し皮膚潰瘍(かいよう)を生じた状態のことをいいます。

寝たきりの方に多くみられますが、認知症や麻痺(まひ)のある方にも起こりがちです。

褥瘡(じょくそう・床ずれ)の初期症状は、肌に赤み(発赤(ほっせき))がみられます。

進行すると、内出血や水泡、びらん、が見られます。

重症化すると皮膚が壊死し、皮下脂肪や筋肉や骨、腱などにまで傷が広がり、治りにくくなります。

また、そこから細菌が入ると、感染症を合併し死に至ることもあります。

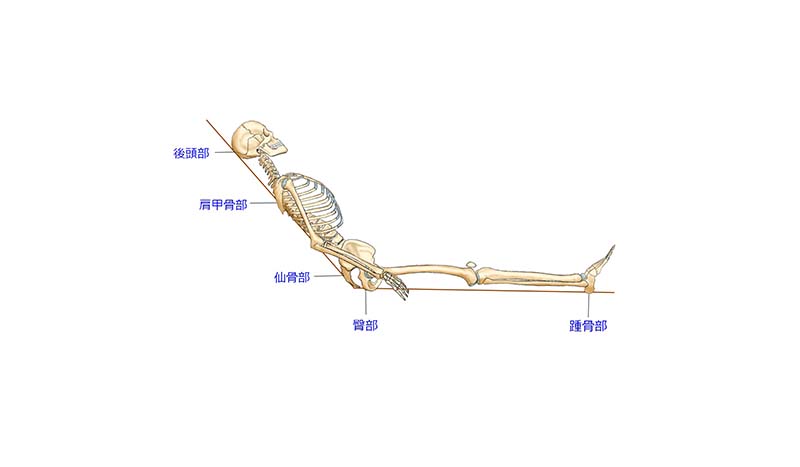

褥瘡(じょくそう・床ずれ)は、持続的に圧力のかかりやすい骨の出っ張った部位にできやすくなります。

仰向け(仰臥位)で寝ているときに最も発生しやすいのは、体圧のかかる仙骨部(せんこつぶ・おしりの中央の骨が出た部分)です。

また、横向き(側臥位)に寝ているときは、大転子部(だいてんしぶ・太ももの付け根の外側)などに発生しやすくなります。

他には、後頭部、肩甲骨部、臀部(でんぶ:おしり)、踵骨(しょうこつ:かかと)部などにも発生しやすいです。

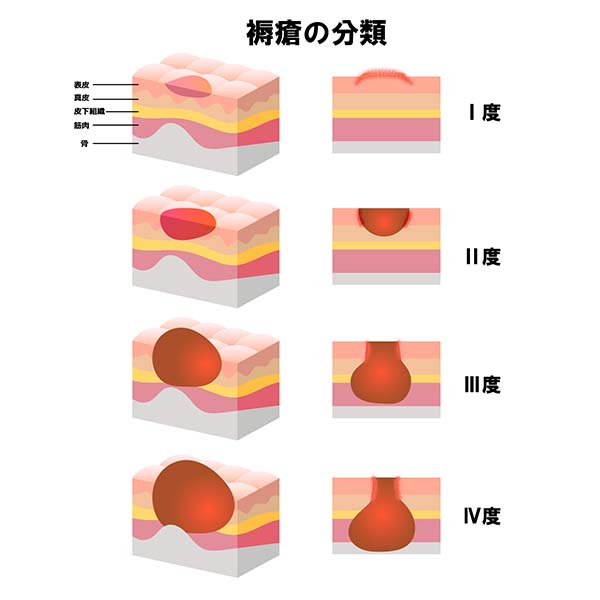

褥瘡は傷の深さによってステージの分類があります。

<NPUAP(米国褥瘡諮問委員会)のステージ分類>

| Ⅰ度 | 皮膚に圧迫しても消えない発赤(ほっせき)や皮内出血などがみられる。 |

| Ⅱ度 | 「ステージI」の床ずれに摩擦力が働き、表皮が剥離して真皮層が露出し、水疱などができたりしている。 |

| Ⅲ度 | 組織欠陥が皮下組織に及んでいる。 |

| Ⅳ度 | 組織欠陥が筋膜を超えて筋肉や骨、腱などにまで至り、感染を伴いやすい。 |

褥瘡(じょくそう・床ずれ)の予防には、発生原因を除去することが重要です。

また、日ごろから着替えや入浴の際などに、皮膚の状態をよく観察し、発赤(ほっせき)を見逃さないようにしましょう。

2.まとめ

今回は高齢者に多い皮膚疾患をお話しました。

いずれも特徴的な症状ですが、高齢者の場合、自覚症状がないこともあり、ご本人が気づきにくく、訴えがないこともあります。なので普段からの皮膚の観察が大事になります。

次回は高齢者の皮膚疾患治療についてお話したいと思います。

次の記事

看護師がわかりやすく解説!高齢者の皮膚トラブル③高齢者の皮膚疾患治療について

前回は高齢者に多い皮膚科疾患についてお伝えしました。 今回はその皮膚疾患の治療についてお話したいと思います。 【1.高齢者に多い皮膚疾患の治療】 (1)老人性皮…

あわせて読みたい

商品開発秘話①患者様と看護師さんの声から生まれた肌ケアクリーム『エランスキンヴェール』

エラン商品開発秘話 エランスキンヴェール 『エランスキンヴェール』は患者様と看護師さんの声から生まれました 老若男女の皆様にお試しいただける肌ケアクリーム『エ…

この記事を書いた人

全国訪問ボランティアナースの会キャンナス弘前(青森)代表。

看護師歴6年。(内科病棟)

結婚後は一時退職し、自分に出来る看護はなにかあるのだろうか、と模索していた時にキャンナスの存在を知り、キャンナス弘前を立ち上げる。

その後、様々な診療科(婦人科、皮膚科、特別養護老人ホーム、訪問入浴など)の経験の傍ら、看護学生や介護士の実習や演習、授業などの講師業などにも従事。

フリーランス看護師として様々な働き方にチャレンジ中。

ヤマダ様.png)

.png)