相続における生命保険のメリットについて前回お伝えしました。今回は、生命保険金の受取人になれる人の範囲と、契約者や受取人が認知症になることを想定した対策について考えていきます。

前回の記事

相続における生命保険のメリット

生命保険は契約形態によって課される税金が異なることを前回お伝えしました。 今回は、相続において生命保険を利用することで得られるメリットについて考えていきます。…

この記事の目次

生命保献金は誰が受け取ることができるのか

生命保険の契約で受取人を決めるとき、なんとなく身近な人にしていないでしょうか。さまざまなケースの事例から、それぞれのポイントをお伝えします。

1.生命保険金の受取人には誰を指定できる?

多くの保険会社では「配偶者もしくは二親等以内の血族」と保険約款に定めています。

その該当者がいない場合や該当する受取人が指定できない場合は、3親等以内の血族(叔父、叔母、姪、甥)を受取人に指定することが可能な場合もあります。

2.内縁・婚約者を受取人に指定できる?

一定の条件を満たせば、内縁関係の方や婚約者でも、受取人に指定することができる保険会社が多いようです。ただし、各保険会社により条件があります。

たとえば、内縁の場合の条件として以下の3点のようなことなどがあげられます。

- お互いに独身であること

- 一時的な内縁関係でないこと

- 3年以上同居・同一の生計であること

3.同性のパートナーは受取人に指定できる?

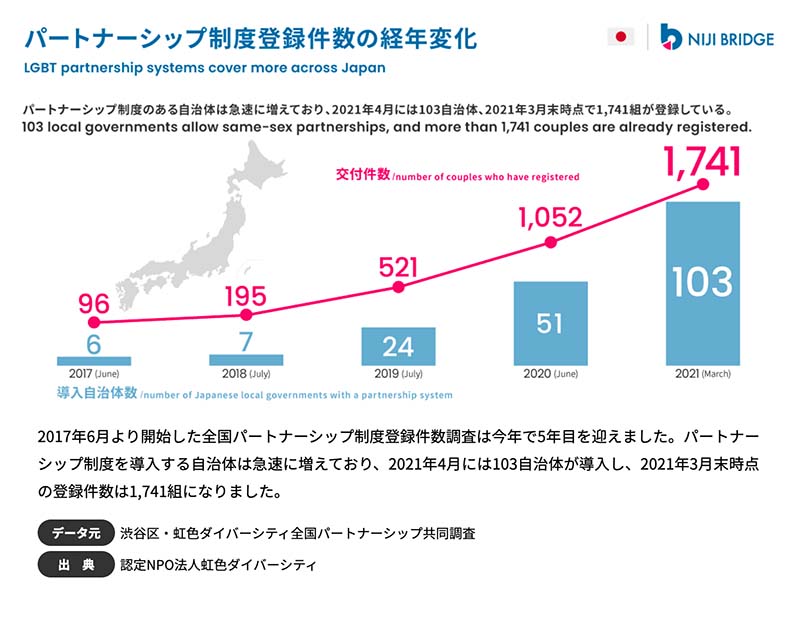

LGBTQの認知度が高まり、パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えています。

保険金の受取人に、同性のパートナーを受取人に指定できる保険会社も増えてきました。

ただ、何らかの証明書がないと、受取人指定は難しいかもしれません。

4.複数の受取人を指定できる?

多くの場合、生命保険金の受取人は一人だけでなく、複数人で受け取ることが可能です。

「長男40%・長女60%」などと割合を指定することもできます。

それぞれの受取人の銀行口座を指定できるのかも確認すると良いでしょう。

同性のパートナーの保険金受取人指定

それでは上記のうち、同性パートナーの保険金受取の状況について、さらに詳しくみてみましょう。

同性婚「パートナーシップ証明書」に関する自治体の対応の歴史は以下のとおりです。

このように対応する自治体は増加しており、人口カバー率は70.9%のようです(2023年6月28日時点)。

| 2015年 | 渋谷区と世田谷区が発行 |

| 2016年 | 三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市 |

| 2017年 | 北海道札幌市 |

| 2018年 | 福岡市、大阪市、中野区など |

| 2020年3月 | 34自治体で導入 |

| 2023年6月 | 328自治体で導入 |

(出典:NPO法人虹色ダイバーシティのHPより)

これまで同姓婚の場合は受取人になれないケースがほとんどでしたが、渋谷区が「パートナーシップ証明書」を発行したことをきっかけに、受取人に指定できる保険会社が増えてきました。

認知症になると預貯金はどうなるのか?

よく「認知症になったら銀行からお金が出せなくなる」と言われています。

銀行は認知症であるか否かにかかわらず、口座名義の本人でないと引き出しには応じません。

他人が勝手にお金を引き出せたら、大変なことになりますので当然です。

本人が認知症などで意思能力がなくなった場合は、たとえ本人であっても、本人の意思なのかどうか外形的に判断できませんので、その銀行口座を利用できないように凍結します。

また当然ですが、たとえ家族でも出金や解約はできなくなってしまいます。

こうした事態を避けるために、予め代理人を指定しておき、その代理人であれば支払いに応じる預金があります。しかし、まだ一般的とは言えないでしょう。

保険受取人が認知症になったら?

預貯金ではなく、生命保険の場合はどうなのでしょうか。

銀行預金のように凍結はされませんが、保険契約者や受取人本人の請求意思を確認できませんので、銀行預金と同じように請求が困難な状況となります。

そこで、以下2つの「代理人による請求」の制度で備えることになります。

1.指定代理請求人制度

例えば、介護保険金の請求の場合、保険金を受け取るべき人が認知症だと「介護保険金を受け取ります」という意思表示ができません。

こういった場合に備えて親族を指定代理請求人に指定していれば、その人が代わって保険金の請求が出来ます。また、本人ではなく、指定代請求人の口座へ振り込みが可能な保険会社がほとんどです。

銀行預金とは異なり、保険ではこの指定代理請求が半ば当然に付加されていますので、保険加入時に契約者側から何も言わなくても付加されています。

2.保険契約者代理制度

例えば、何らかの事情で貯蓄型保険を中途解約する場合に、解約には保険契約者の意思表示が必要なため、契約者が認知症の場合は手続きが出来ません。

そのため、認知症の契約者の解約には成年後見人が必要でした。

しかし最近では、一部の保険会社ではありますが、「保険契約者代理」という制度がスタートしました。

事前に代理人を指定しておくことで、契約者が認知症になっても代理人が保険の解約や契約者貸付ができるようになります。

預貯金でも生命保険でも、意思判断能力があるうちに代理人の届けとする必要がありますので、

「まだまだ自分は大丈夫」

と思っているうちに、早めに手続きしておくことをお勧めします。

あわせて読みたい

生命保険と相続の関係

将来に備えて生命保険に加入されている方も多いのではないでしょうか。 日本保険文化センターの2022年「生活保障に関する調査」によれば、生命保険の加入率は男性が77.6…

あわせて読みたい

非公開: 遺言代用信託による寄付について

遺贈寄付には、 遺言による寄付 契約(死因贈与・生命保険・信託)にいよる寄付 相続財産の寄付 があります。 前回は、「信託による寄付」のうち、「公益信託」と「特定…

あわせて読みたい

遺贈寄付の手順

前回は遺贈寄付の4つの意義についてご紹介しました。 遺贈寄付はここ10年間で約2倍に増加しています。 遺贈寄付はここ10年間で約2倍に増加 出典:NPO法人シーズ…

この記事を書いた人

齋藤 弘道(さいとう ひろみち)

<プロフィール>

遺贈寄附推進機構 代表取締役

全国レガシーギフト協会 理事

信託銀行にて1500件以上の相続トラブルと1万件以上の遺言の受託審査に対応。

遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げた(後の全国レガシーギフト協会)。

2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。

日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。